【理系】偏差値50から伸び悩む原因4つ|勉強法が間違っているわけではない

毎日のように勉強しているのに、なかなか偏差値50から成績が伸びない…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

これまでは順調に伸びていたのに、偏差値50を超えてから全然ダメだ…

今まで以上に勉強しているのに、停滞するどころか下がってきたんだけど…

これまで通り勉強していても、偏差値50前後で成績が伸び悩むことはよくあります。

勉強法が間違っているのかな、伸びないまま終わってしまうのかな

努力の成果がなかなか目に見えないと、不安になったり諦めたくなったりするものです。実は、この偏差値50前後の伸び悩みには原因があります。

✔︎ 偏差値50前後で伸び悩む原因

✔︎ 偏差値50から伸びない人の特徴

✔︎ 偏差値50から60に伸ばす勉強法

不安を放置したらダメ!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

偏差値50で伸び悩む4つの原因

❶ 模試の時期や種類による評価の差

❷ 知識と模試の問題とが合致しない

❸ 定着している知識の量が足りない

❹ 知識に対する理解が足りていない

偏差値50からの伸び悩みは、大きく4つに分けられます。

❶ 模試の時期や種類による評価の差

伸び悩む原因

受ける模試の時期や種類によってライバルの学力構成は大きく変わるため、特に学力が安定しにくい偏差値50前後の受験生は、その影響を受けやすくなる

偏差値は自分と周りのライバルたちとの相対評価であるため、たとえ自分の学力が変わっていなくても、周りの学力が上がれば偏差値は下がってしまいます。

もし学力を判断する指標を「模試の偏差値」にしているのなら、その変動は模試を受ける時期や種類によるものであり、努力が無駄になっていると落ち込む必要はない場合もあります。

思い当たる節がある場合

このような場合は、気にせず自分のやるべきことに黙々と取り組むべし

たとえば、夏休みの終わりから秋にかけての模試では、部活も終わり周りも必死で勉強している時期なので、学力レベルが上がってきます。

また、ハイレベルな駿台記述模試などでは、受験者の学力レベルが高いため、偏差値は普段受けている模試より低く出やすくなります。

このように、成績の伸び悩みには必ずしも自分だけが原因ではない場合もあることを知っておきましょう。

❷ 知識と模試の問題とが合致しない

伸び悩む原因

今の自分が持っている知識と模試で問われる知識のマッチする確率がまだ低いため、得点が不安定になったり、思うように得点できなかったりしている

これは、努力は続けているものの、まだ知識量が十分ではないため、自分の持つ知識と模試でランダムに出題される知識が偶然合致するかどうかに左右されやすいということです。

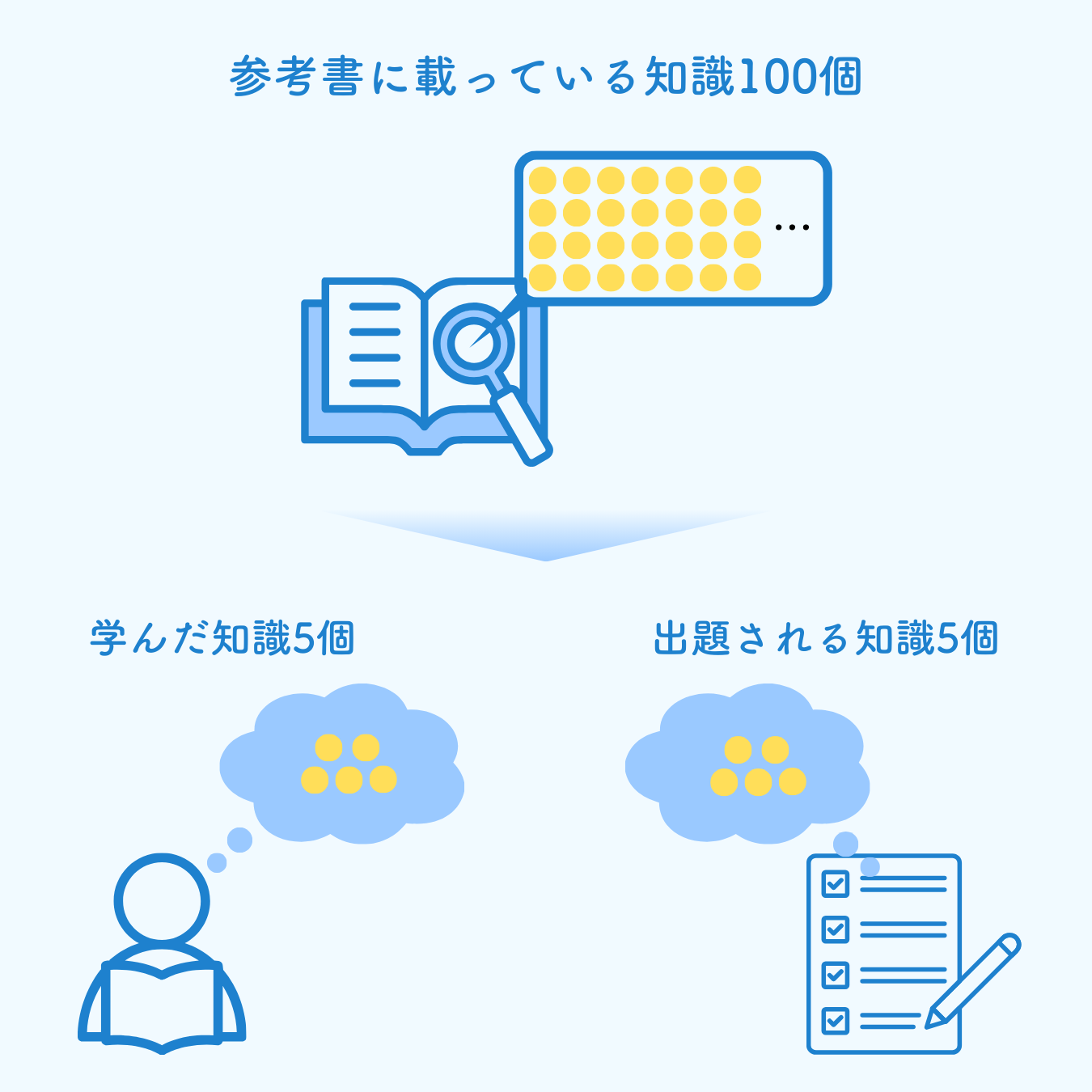

たとえば、以下のように考えてみるとわかりやすいです

参考書に載っている知識が100個あり、そのうちあなたが学んだのは5個だとします。模試で出題されるのも、この100個の知識の中から5個だとしましょう。

自分が学んだ知識は100個のうち5個、模試で出題される知識も100個のうち5個なので、このままではマッチする確率は非常に低いです。

しかし、もし参考書の知識を100個のうち80個まで身につけていれば、模試でどの5個が出題されてもマッチする確率はぐんと上がります。

つまり、このケースで起きているのは、勉強を続けているとはいえ、必要な知識量と比べればまだ十分ではなく、そのためマッチ率が低く不安定な状態にあるということです。

思い当たる節がある場合

このような場合は、1〜3ヶ月は自分のやるべきことに黙々と取り組むべし

このケースに該当する場合、やるべきことはマッチ率を高めるために知識量をコツコツと増やすことです。

基礎網羅系の参考書などでまだ出題範囲を学び終えていない場合は、自力で正解できるようになるまで反復し、知識を定着させていきましょう。

基礎網羅系の教材をすでに反復して定着している、あるいは時間をかけているのに参考書がなかなか進んでいない場合は、勉強法が誤っているか、勉強量が足りない可能性がある

1〜3ヶ月程度の伸び悩みであれば、今の学習習慣を続けて日々の勉強を進めていきましょう。

しかし、もし4ヶ月以上にわたり偏差値50前後で伸び悩みが続くようであれば、勉強法(タップで移動可)や勉強時間そのものを見直した方がよいでしょう。

❸ 定着している知識の量が足りない

伸び悩む原因

自分では身についていると思っていても、参考書や授業で学習した範囲の定着が実際にはあいまいで、本番で十分に力を発揮できていない

実は、偏差値50前後で伸び悩む受験生には、このケースが多く見られます。

よくある失敗事例

高校3年生の夏が近づき、受験で数学を得意科目にしたいと考え、基礎網羅系の参考書をやり込むことにした。

しかし、本番までの時間が限られているため、効率を重視し、問題文を読んで方針を立てたら解かずに解説を確認し、合っているかどうかを確かめる勉強法を選んだ。

ところが、参考書の内容は頭に入っているはずなのに、模試では完答できない。

終わってから解説を見ると、自分の知っている知識ばかりで、「なぜこんな問題が解けなかったのか」と後悔することが多い。

このケースは、ある程度身についた後に最終確認として行う場合には効果的です。

しかし、初学の要素が強い段階で行うと、身についた気になっているだけで、実際に書いて解いてみると答えまで導けないということが起きやすくなります。

思い当たる節がある場合

このような場合は、本番で必要とされる素養まで考慮して、学習を改善するべし

このケースに該当する場合、やるべきことは普段の学習の中に「本番を考慮した勉強」を取り入れるようにしましょう。

✔︎ 途中過程や理由まで書いて解く

✔︎ 各問題に制限時間を設けて解く

✔︎ 見直しするまでを考慮して解く

❹ 知識に対する理解が足りていない

伸び悩む原因

知識としては身についているものの、その理解が十分でないため、問題文で別の聞かれ方をしたときに、知っている知識と結びつけられない

知識の定着のために参考書を反復していると、意識していなくても、問題文の書き出しやページ数などで解法や答えを覚えてしまうことがあります。

ここでよく起きるのが、「理解したうえで解けているのか」「単に暗記しているだけなのか」を、本人ですら判断できなくなるという現象です。

自分が理解できているかどうかは、なかなか気づきにくいものです。こうしたときに有効なのが、以下の2つの判断材料です。

✔︎ 模試や定期テストの回答結果

✔︎ 覚えた知識を人に解説できるか

模試や定期テストの回答結果

模試や定期テストでは、類題になっても解けるか、あるいはランダムに出題された問題を自力で完答できるかが問われます。

したがって、自力で根拠をもって解けなかった問題は、その理解があいまいである証拠となります。

特に、定期テストを「定期テストのための暗記対策」として使うのではなく、日々の受験勉強の確認テストとして位置づければ、自分の実力を測る模試として活用することができます。

模試や定期テストは、自分の知識量と理解力を映し出す等身大の鏡である

模試やテストの直しは、偏差値60の壁を突破するうえで最も効率的な教材です。具体的なやり方がわからない場合は、以下の記事を参考に試してみてください。

覚えた知識を人に解説できるか

定着させた知識が、本当に理解したうえで身についているかどうかを確かめるには、以下のステップでの確認をおすすめします。

- 1. 類題を出されても自力で解けるか

- 類題が自力で解けるかどうかについては、終わらせた参考書と同レベルの参考書、あるいは同じ参考書内の類題を演習することで、確認をすることができます。

- 2. 他人にわかりやすく説明できるか

- 勉強が苦手な人にも納得してもらえるように、知識や解法をわかりやすく説明できるかどうかを確認しましょう。

ただし、説明する相手がいない場合もあるでしょう。そのようなときは、自分自身が講師役と生徒役を一人二役で演じて、自分に説明してみてください。

❶ 講師役:解法の理由を説明する

❷ 生徒役:何度もなぜと聞き返す

※「なぜ」に答えられない箇所が理解不足

これを繰り返していると、自分が理解できていない内容が浮き彫りになるので、嫌でも根本からの理解が進みやすくなります。

偏差値50から伸びない人の特徴

✔︎ 基礎よりも応用へ進みたがる

✔︎ 復習と反復を面倒くさがる

✔︎ 弱点分析と克服を後回しにする

基礎よりも応用へ進みたがる

偏差値が50前後の段階では、基本問題はそれなりにこなせます。そのため「難しい問題を解けるようにすれば成績が伸びるはず」と考え、応用に進む人も少なくありません。

しかし実際には、弱点の穴があちこちに散らばっており、基礎が十分に定着していない状態です。そのまま応用に進むと、次のような壁にぶつかります。

ぶつかる壁

・解けるときと解けないときの差が激しい

・記述過程を求められると完答できない

・誘導問題の誘導にうまく乗れない

応用は基礎知識の組み合わせです。焦る気持ちもあるでしょうが、まずは基礎を十分に固めてから応用へ進みましょう。基礎が定着すれば、成績が自然と安定して伸びていきます。

復習と反復を面倒くさがる

これは、参考書を「早く終わらせる」こと自体を目的にしてしまうタイプを指します。「1冊終わらせた=勉強が進んだ」という安心感を得たい気持ちはよくわかりますが、実際には参考書をさらっと1周しただけでは知識はほとんど定着しないのが現実です。

ぶつかる壁

・見たことはあっても得点ができない

・実力がつかないまま勉強した気になる

本番までの残り時間が少ないと焦るかもしれません。しかし、中途半端な定着で先に進むよりも、たとえペースが遅くても着実に身につけたほうが合格点には近づきやすいのが実情です。だからこそ、「基礎」と「定着」という言葉を意識しながら勉強を進めましょう。

弱点分析と克服を後回しにする

これは、模試やテストの解き直しをせず、苦手分析や復習による克服を怠る人のことを指します。模試が終わった後に結果だけを確認して終わりにしたり、「次こそ頑張ろう」と意気込むものの、苦手を振り返らずに次へ進んでしまうケースです。

しかし、苦手を放置したままでは同じところで何度もつまずき続け、成績は頭打ちになりやすくなります。

ぶつかる壁

・苦手が出題されるたびに点が上下する

・苦手を避けても点の伸びしろは小さい

・同じ頻出問題で何度も失点し続ける

模試やテストの復習は気が進まないかもしれませんが、結果的に必要となる勉強量を大きく減らせるため、必ず取り組むようにしましょう。

受験対策していますか?

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

偏差値60まで伸ばすための勉強法

偏差値が50前後で伸び悩んでおり、その原因が勉強方法にある可能性が高い場合は、英語・数学・理科で、以下の勉強法を参考にしてみてください。

英語の偏差値50〜60の勉強法

偏差値50以上の場合、基本的な英単語や英文法、英文解釈力はそれなりに身についた状態となっています。しかし、安定して得点をするために必要な基礎が十分に固まっているかというと、そういうわけでもありません。

そのため、偏差値50以上の段階からは、長文読解の練習を進める中で、つど発見した英単語や英文法、構文知識の弱点を埋めていきます。

特に、長文の中で定期的に出てくるのに正しく使えなかった知識は、文法の参考書や英単語帳にてピンポイントで復習をするチャンスです。

❶のステップでは、長文問題を解いて、解答解説の確認、苦手のピンポイント復習までを行いました。では、長文1題を解き終わったらそれで終了かというと、そういうわけではありません。

その長文を時間をかけて全文訳し、そのレベルの文章を正しく訳す力が備わっているかどうかを確認してください。自力で訳せなかった文章は、どのように訳すのかを確認して、次にいかせるようにメモをしておきましょう。

❷のステップにて全文訳ができたら、次にやることは「付属の英語音声に合わせて音読」をするシャドーイング練習です。シャドーイングのやり方(タップで確認)は、この勉強ステップまとめの後で紹介します。

さて、❶〜❸にて長文1題の学習方法を紹介してきましたが、❶〜❸の流れを1日で終わらせようとすると、膨大な時間がかかります。

ですので、1日目は❶、2日目は❷、3日目は❸のように、1日ごとに分けて進めてみるとよいでしょう。

この段階まで学習が進むと、英単語熟語・英文法・構文知識・英文解釈力が身についているので、それなりに英作文(和文英訳)ができる状態になっています。ここから重要になってくるのは、入試本番で減点をされない英作文の仕方です。

日本語の例文をもとに紙に書いて英作文をし、模範解答と解説を確認して、模範解答で使われている表現を使いこなせるよう、書いたり音読したりと反復しながら、頭に入れていきましょう。

英作文の練習で短文の和文英訳ができるようになれば、あとは「自分が使いやすい表現を用いて」長い文章を書いていく練習になります。自由英作文の場合、長い英文を書くのが大変というのもありますが、どちらかというと次に2点が課題となります。

1つ目は、お題に対して「日本語で自分の意見を論理的に」書けるかどうか。2つ目は、自分で書いた日本語の文章を、いかに自分が英文を書きやすいように言い換えられるかどうか。これら2つの練習をしっかりと行えば、長い英文を書くことそのものは、あまり苦労しないでしょう。

上記で紹介した5ステップは、面倒くさくてつまらない作業です。それゆえに、やりたがらない人が多いので差がつきます。

英語の学習は、いかに日々の面倒くさいと向き合うかですので、上記の流れをルーティン化して、着実に成績を伸ばしていきましょう。

シャドーイングのやり方

シャドーイングはそれなりに大変なので、面倒くさくてやりたくないという人も少なくありません。しかし、シャドーイングは受験本番までの長い目で見ると、非常に時間効率がよい学習方法なのです。

✔︎ リスニング力が身につく

✔︎ 長文の速読力が格段に上がる

大変かもしれませんが、英語の点数アップに効率よく直結するので、ぜひ以下の手順でシャドーイングをしてみましょう。

とはいっても、シャドーイング用の音声って何を使えばいいんだろう…

使用する素材は、学習対象が長文読解の場合は、長文参考書に付属の音声、学習対象が英文解釈の場合は、英文解釈の参考書に付属の音声など、参考書に付属の英語音声を使うとよいでしょう。

- シャドーイング STEP1

- まずは英文全体を自力で正しく訳してください(長文読解の参考書を学習するケースなど、自力で正しく全文を訳す過程がすでに終わっている場合は、STEP1を飛ばして構いません)。

- シャドーイング STEP2

- 英語音声を再生して、自分的に聴きとれる限界まで反復しましょう。このとき、聴きとれた英語を紙に書くとベストですが、大変で続かなそうであれば、耳で聴くだけでも構いません。

- シャドーイング STEP3

- STEP2にて音が聴きとれ出したら、英文を見ながら、音声に合わせて音読をしましょう。音声の速度に合わせて、ある程度スラスラと音読できるようになったらクリアです。

- シャドーイング STEP4

- STEP3にて音声のスピードで音読ができるようになったら、次は英文を見ながら音読をしつつ、同時に「英語の意味」も脳内で訳すようにしましょう。最初は苦戦をしますが、何度も繰り返しているうちに英語のまま意味がわかるようになってきます。

- シャドーイング STEP5

- STEP4までの流れができれば、最後は何も見ずに、英語の音声のみを聴きながら、同時に音読をしていきます。このとき、STEP4でやった、音読と同時に「英語の意味」を脳内で訳すという動作も同時に行いましょう。音声に合わせて音読をしながら、ある程度英文の意味がとれるようになってきたら、その日のシャドーイング練習は終了です。

かかる目安の時間

STEP2〜STEP5までのシャドーイングが完了するまで、200~300語で40分~1時間程度かかる

数学の偏差値50〜60の勉強法

数学の偏差値が50前後の場合は、基本的な問題はそれなりに解ける状態です。そのため、以下の流れでの勉強法が効率よく効果を発揮します。

参考書1周目の進め方

どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。

自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースにOKマークを1つ書き加えましょう。

自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明を読んで覚え直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

単元はじめの説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

参考書1周が終わったら次へ次へと進む人がいますが、参考書の演習は1周だけでは完成しません。

この問題、どこかで見たことはある気がするけど、解き方が思いつかない…

模試やテストの時に経験するこの現象は、参考書演習が中途半端な状態で終わってしまった時によく発生します。

参考書2周目以降の進め方

OKマークがついていない問題のみを解き進め、どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。

自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。

自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明を読んで覚え直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

単元はじめの説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

自分が習得したい問題すべてにOKマーク、あるいは◯が2つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。それまでは、❶〜❹の流れに沿って繰り返し周回し、参考書を反復しましょう。

理科の偏差値50〜60の勉強法

理科の偏差値が50前後であれば、基本的な問題はそれなりに解ける状態です。そのため、以下の流れで演習系の問題集に取り組んでみましょう。

前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。

もし解説がわからない問題があった場合は、その日の勉強が終わった後に調べて、次に解説を見たときでも理解できるよう、補足事項を解説横にメモする。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

すべての問題にOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついたら参考書は完成とし、今後は模試や過去問対策で失点が大きかった単元のみ定期的に復習する。

今の合格可能性を診断

「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?

ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…

現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。

そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。

今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。

目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。

今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。

基礎の徹底が超重要!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。