勉強を習慣化するステップがクリアできたら、次は英語と数学の苦手克服ステップです。

落ちこぼれ脱出ステップ

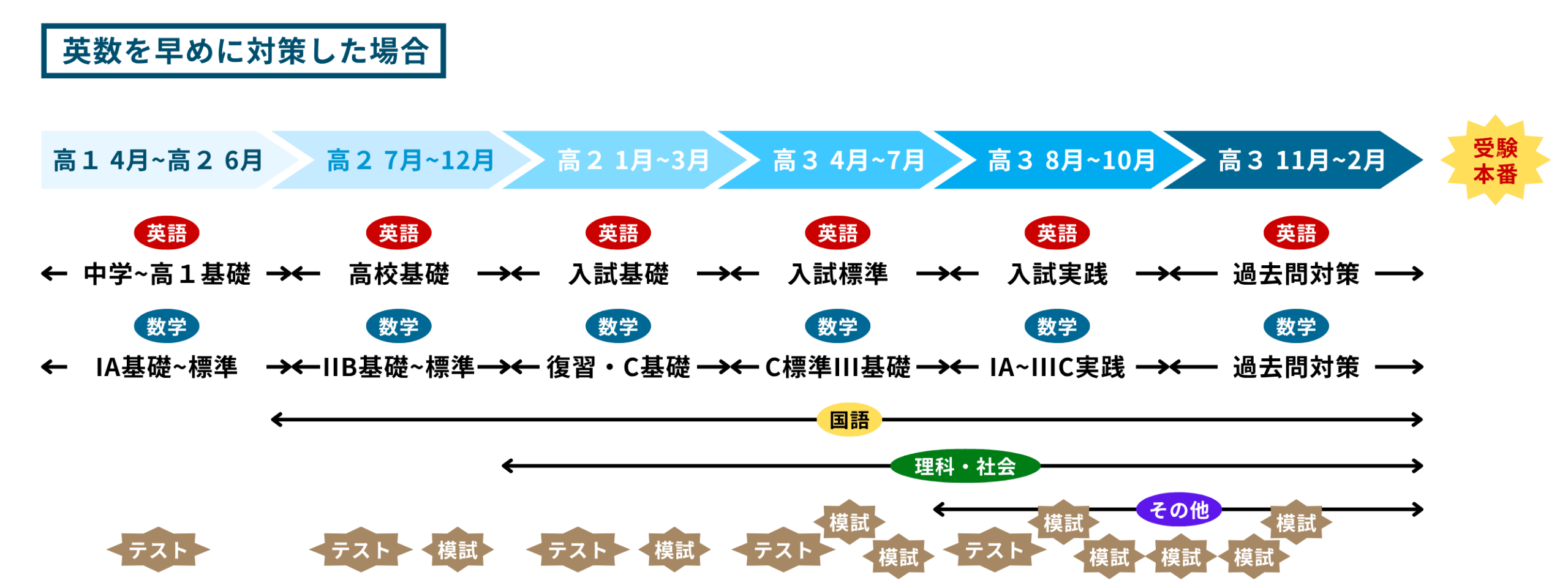

大学受験における英語と数学は、他の科目に比べて範囲と応用の幅が広く、苦手克服までに倍近くの時間を要します。

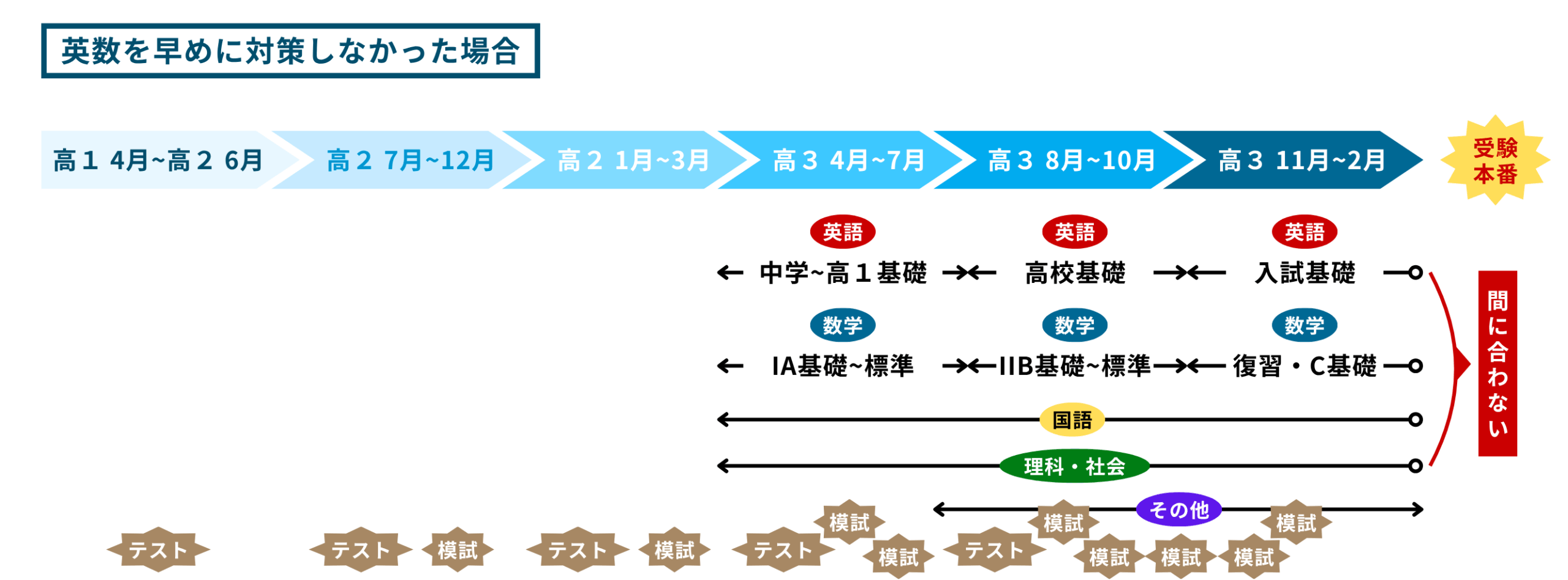

受験学年になる前に多少でも克服しておかなければ、周りの同級生が受験対策をする中、英語と数学の基礎からやり直さなければならなくなります。

ただでさえやることが多く、不安になりやすい受験時。その状況の中で、芯を持って基礎から固め直すことができる受験生はひと握り。

多くの場合は、残された時間のなさに焦り、基礎をおろそかにしたまま受験本番を迎えることになります。

これがいわゆる”まさか本当に、自分が落ちるとは……”という後悔につながるのです。

まだ基礎から固め直す時間が残されており、勉強が習慣化した今このタイミングを逃さないでください。

英語と数学を克服できた成功体験は、他の科目でも同じように適用できます。克服に必要な日数のカウントダウンは、1日ごとに減っていっています。

”明日でいいや”を卒業し、思い立った今、行動しましょう。

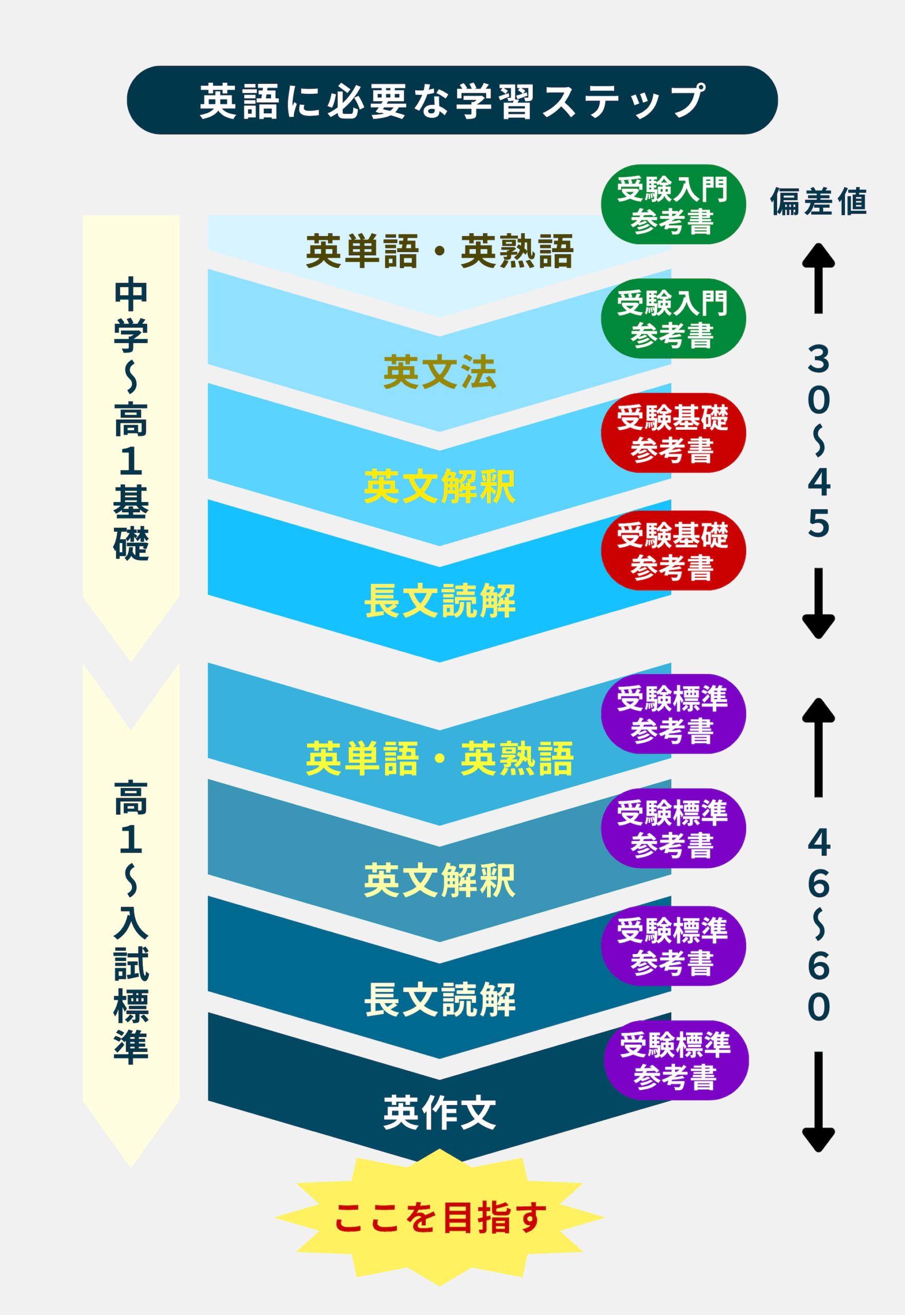

”英語と数学を基礎からやり直せ”と言われると、中学で配られた教材すべてをやり直さないといけないと不安になるかもしれません。

しかし、その必要はありません。

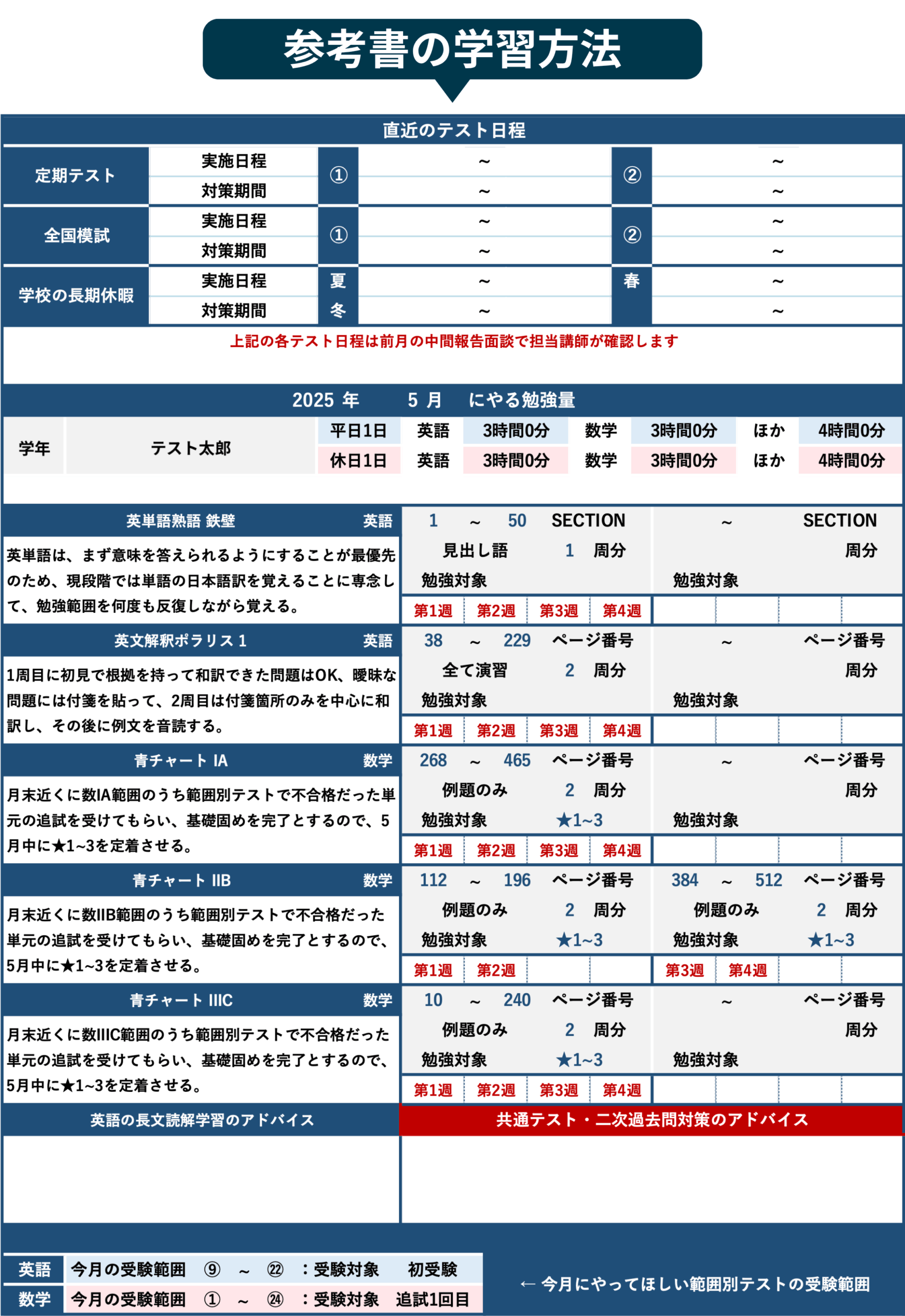

大学受験用の参考書のうち、入門レベルのものは中学〜高校基礎レベルの内容を、独学でも進められるようわかりやすく網羅してくれています。

あとは、受験本番までの期間を考慮して、いつまでに何を勉強し直せばいいのか計画を立てて、コツコツと学習を進めていくのみです。

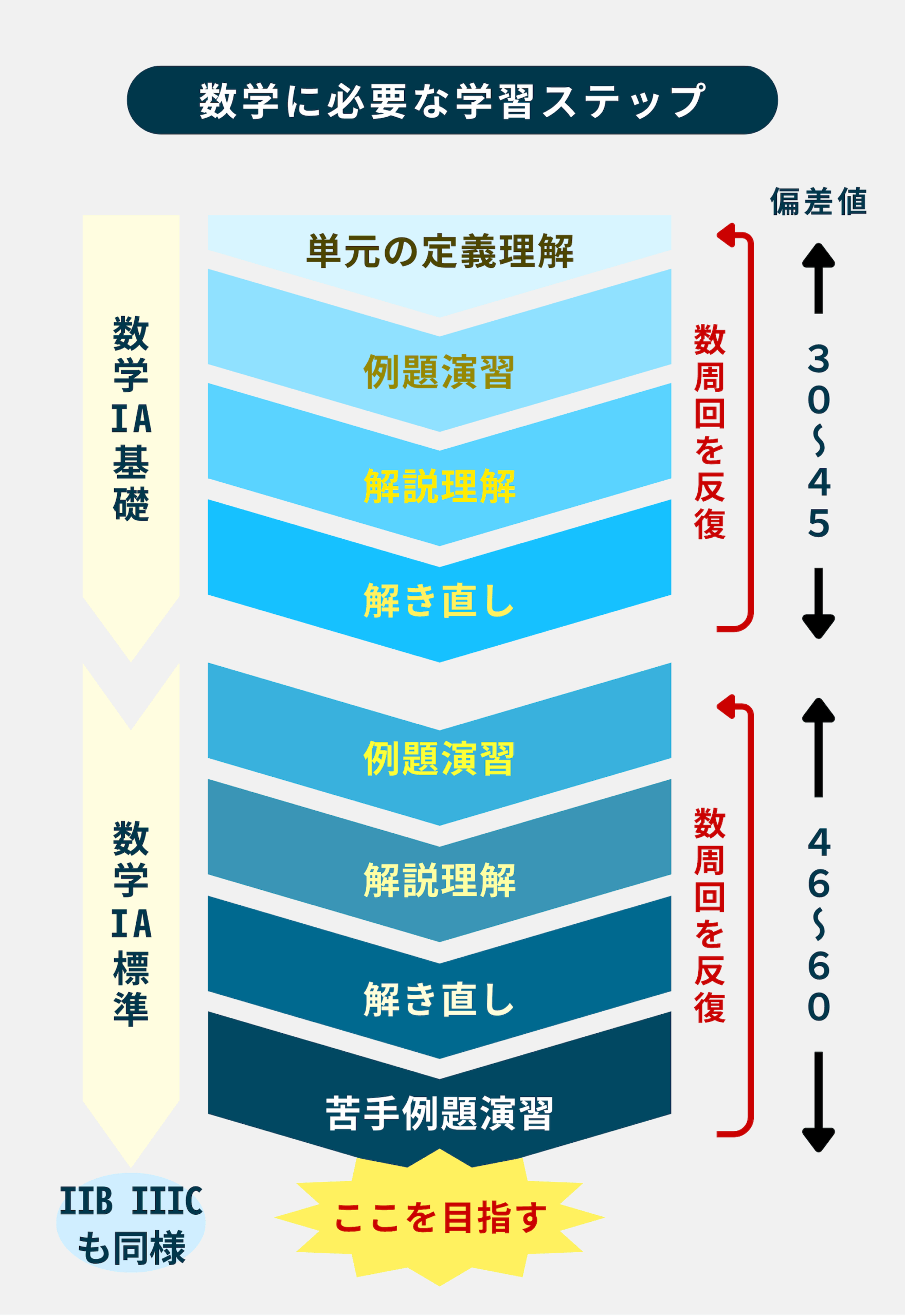

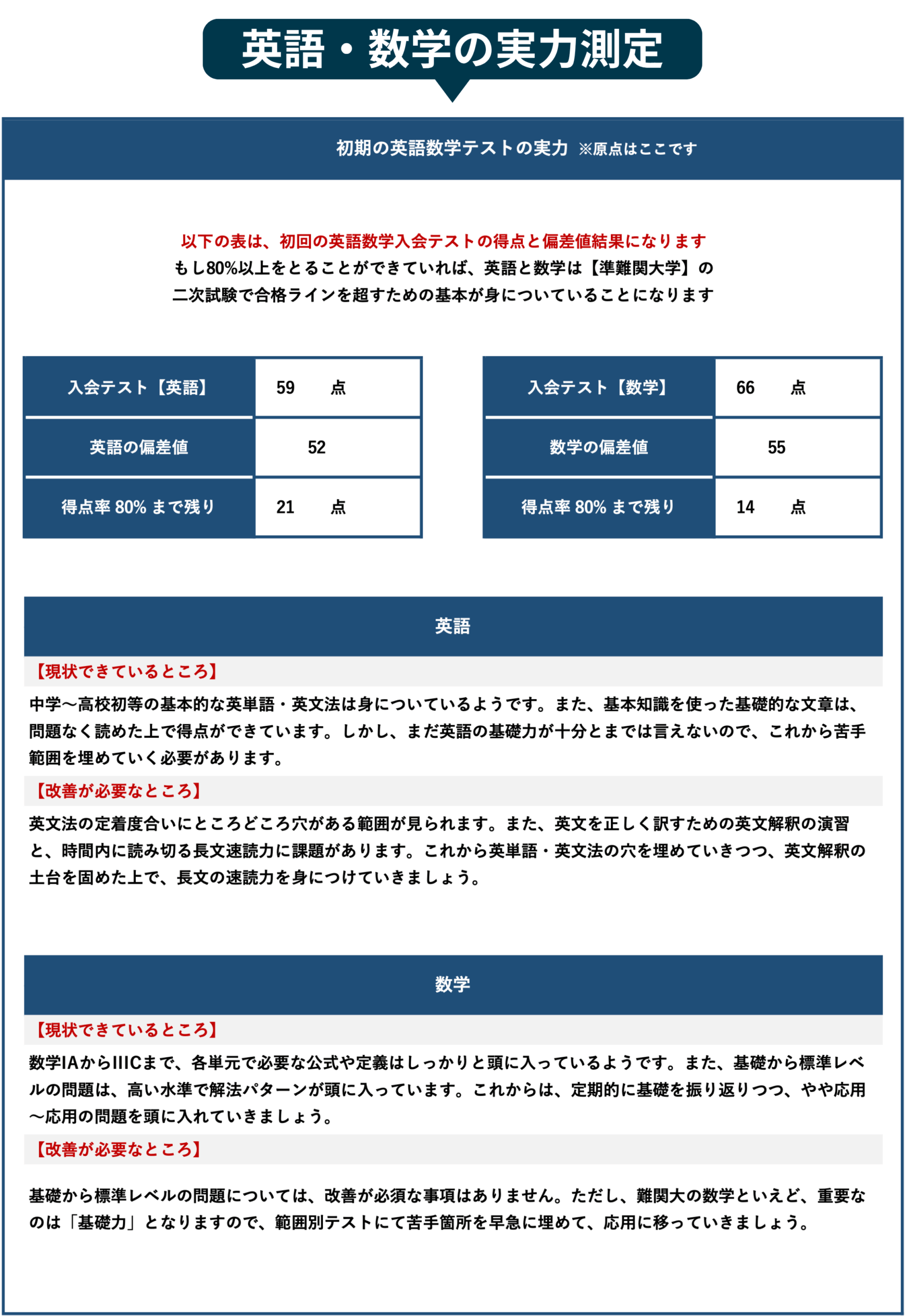

この過程をクリアできれば ”受験偏差値”が40〜50付近に到達

基礎内容のやり直しにより身につけた基礎知識は、まだ使いこなせる状態ではありません。

そのため、実際に基礎レベルの問題演習を通して、どこまで使いこなせるのか、どこがまだ身についていないのかを選別していく必要があります。

この演習で「身についていない」と判断した問題を反復することによって、基礎レベルの設問で答えられない問題はないという状態に近づきます。

この過程をクリアできれば ”受験偏差値”が45〜55付近に到達

演習によって基礎レベルの問題を解けるようにしたら、同じような問題が出された場合に限り答えられるようになります。

しかし、すこし違う問題文の書き方や、ややこしい言い回しをされると、途端に解けなくなってしまう状態です。

これがいわゆる”参考書演習では解けるのに、模試になると解けない”という現象を引き起こします。

これを事前に防ぐには、範囲別にテストを行ない、初見の問題でも解けるかどうかを確かめる方法が有効です。

このテストによって発覚した理解したつもりをピンポイントで復習することにより、本番でも安定して得点できる学力が身につきます。

この過程をクリアできれば ”受験偏差値”が50〜60付近に到達

ここまでの流れができれば、すでに苦手意識はなくなっているはずです。

ここからは、身につけてきた基礎知識を使い、標準レベルの問題を演習していきます。

当然、初見で解ける内容と、初見で解けない内容(※ ただし、この段階になると解説を読めば理解できる状態)があるはずです。

初見で解けなかった問題を中心に反復学習していき、自力で解ける問題のレベルを上げていきます。

これが、応用問題を解く力へとつながっていきます。

この過程をクリアできれば ”受験偏差値”が55〜62(※ 準難関大学に相当)に到達

英数の偏差値60までの流れ

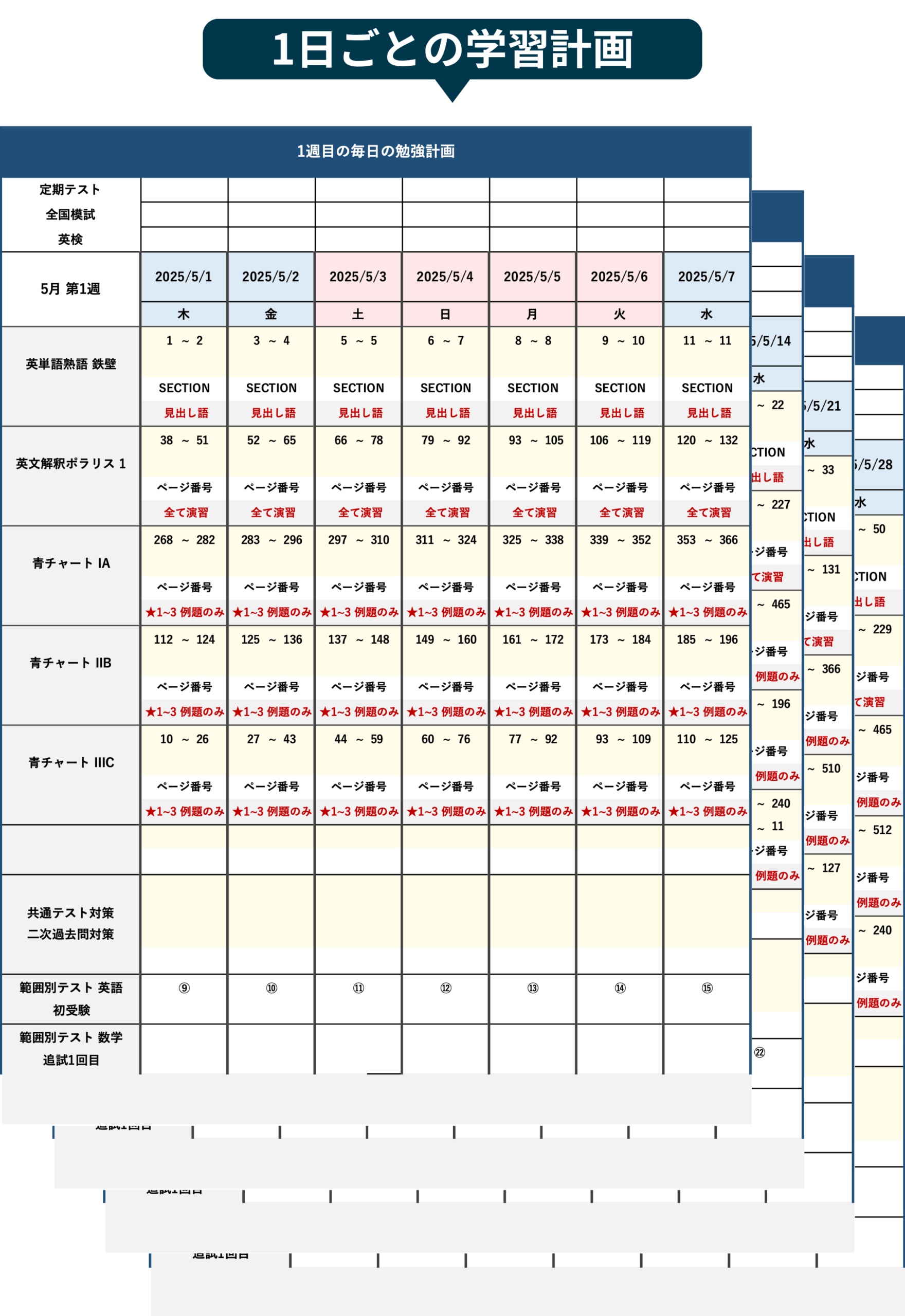

現在の学力と志望大学のレベルを考慮し、この学習ステップをクリアするために残された期間で何をいつまでに終わらせなければならないか。

達成するためには、1日あたりどのくらいの分量を進めなければならないか。

本番を見据えてしっかりと戦略を立てなければ、気づいたら手遅れになっていたということも起こりかねません。

”まだまだ受験は先だから”と目をそらし続けるほど、時間は残されていないのです。

ただ、いざやろうと思っても、どこから始めればいいか、どれくらいの分量を学習すればいいかわからないでしょう。

勉強を習慣化できた今こそ、苦手を得意に変える挑戦をしてみませんか?

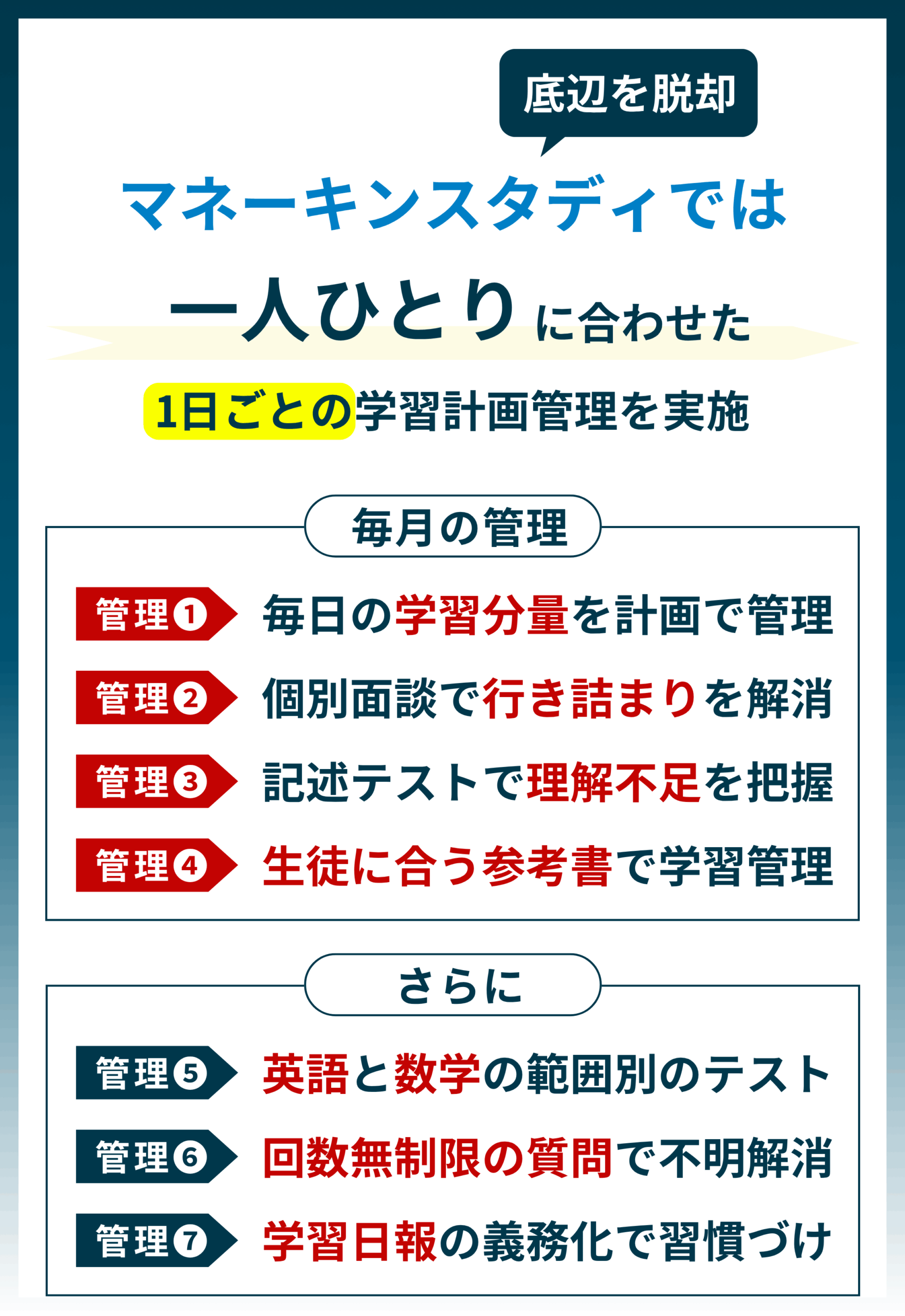

学習管理が気になる方は