【理系決定版】化学の偏差値を30上げる参考書ルートと勉強法

化学の勉強が面白くない、勉強の仕方も今のままでいいのだろうか…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

とりあえず覚えながら進めているけど、まったく身についている気がしない…

何が起きているか想像できないし、楽しくないから化学って苦手なんだよね…

化学が好きではないという高校生は少なくありません。じつは筆者自身も、受験生の頃は化学があまり好きではありませんでした。

しかし皮肉なことに、一番得意な科目というのも化学でした。なぜなら、克服のために試行錯誤を重ね、最も泥臭く勉強をしたのが化学だったからです。

好きでなければダメか、勉強していて楽しくなければダメか

”好きこそものの上手なれ”ということわざや、”好きや楽しいを見つけることが成長への近道”と語る先人の言葉を目にすると、好きになれない自分が悪いのではないかと自分を否定してしまいがちです。

しかし、思い悩む必要はありません。受験化学は、好きだろうと嫌いだろうと、やるべきことを必要量やっていれば、成績が上がるようにできています。

これから皆さんがやるべきことは、何をどれくらいやる必要があるかを知り、目の前のできることに向けて一歩ずつ行動することです。

✔︎ 成績が上がる化学の勉強順

✔︎ 化学の参考書ルートと勉強法

✔︎ 共テ化学で点がとれない原因

不安を放置したらダメ!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

偏差値が上がる化学の勉強順

化学嫌いの人が化学を勉強し始めるとき、必ず最初にしなければならないことがあります。それは、化学についての概念をざっくりイメージできるようにすること。

化学はほかの科目とすこし違うので注意が必要!

化学が他の科目と違うところ

✔︎ これまでに触れてきた時間

✔︎ 暗記要素と理解要素が混在

✔︎ 目に見えないミクロな世界

では、化学は他の科目と何が違うのでしょうか。例えば、数学や英語と比べた場合は、授業や定期テストを通して触れてきた時間が大幅に異なります。

また、国語や社会のような人間の活動に紐づいた科目に比べて、目に見えないミクロな現象を扱っているため理解がしづらいという難点もあります。

暗記科目と比べると、暗記だけでは通用しない要素がたくさんあり、かといって完全に理論だけかというと、「現象の結果」として覚えないといけない要素も多く含まれています。

つまり、多くの人にとって化学はそもそもとっつきにくい科目なのです。

もしもイメージがわかないまま勉強を進めると、暗記でしか学習を進められなくなり、理論範囲や応用問題に入ったときに行き詰まってしまいます。

では、どのように学習を進めれば化学を克服できるのか。そのためにまずやることが、化学の全体イメージをつける作業です。

化学の勉強を進める学習手順

化学に苦手意識を持っている人は特に、以下のステップを踏みながら進めると克服しやすくなります。

化学を苦手だと感じる人の場合、その原因の多くはイメージがわかないことにあります。そのため、化学の各単元で扱っている現象がどのようなものなのか、まずはイメージできるようにする前準備が必要です。

このとき重要なのは、イメージ図などが載っており、初学者でも読んでわかるような教材を選ぶことです。

現象のイメージと単元の全体像が頭に入ったら、次にやることは基本問題を反復することによる基礎パターンの定着です。実際の問題に触れていき、解き方を理解して定着させることで、点数につながる実践力を身につけていきます。

そのためには、頻出の基本パターンが数多く掲載された演習系の参考書を学習しなければなりません。

❶〜❷の工程によって、化学の基本的な問題は学んだことになります。この時点で、化学に対する苦手意識はなくなっているでしょう。しかし、模試やテストになると、まだまだ失点が絶えないのがこの段階です。

身につけたはずの基礎に弱点がある場合、弱点の単元を集中的に復習して理解し直し、基礎固めを完成させましょう。この集中的な弱点克服に使えるのが、模試やテストの解き直しと失点原因の分析です。

基礎固めが完成すると、共通テストでの得点が安定してき始めます。しかし、難化した場合や、二次試験に出てくるような難問にはまだ苦戦をするのがこの段階です。

ここからは、身につけた基礎力をもとに、応用問題の演習を重ねていって、解ける問題のレベルを上げていきます。基礎力の確認も兼ねて、標準から応用までのレベルが掲載された演習系の参考書を学習するとよいでしょう。

上記の流れのうち、❶の「講義系参考書での学習」は、これまでに化学の勉強をある程度してきた人や、学校の授業や定期テスト対策をしっかり行なってきた人の場合は必要ありません。

ただし、これまで化学の勉強をサボってきて苦手意識のある人は、❶から学習を開始しましょう。

化学の参考書ルートと勉強法

前述の通り、苦手意識を持っている人の場合、まずは化学の全体的なイメージを頭に入れておく必要があります。

偏差値30〜50におすすめの参考書

✔︎ 左側が講義で右側がイラスト図解

✔︎ 化学初学者でもわかる丁寧な説明

✔︎ 化学の基礎知識が網羅されている

✔︎ 別冊の頻出問題集がついている

✔︎ 各講義の後に理解度チェック付き

この参考書は、化学に苦手意識のある人を救ってくれる王道の一冊です。

丁寧でわかりやすい説明に加え、イメージがわくイラスト図解を用いて2度説明をしてくれるため、初学者でも独学で進めやすいという特徴があります。

さらに、各講義の後に理解度をチェックできる項目や、頻出の別冊問題集もついているため、化学初学者が苦手を克服するには最適の参考書です。

この参考書で到達できるレベル

到達レベル

別冊問題集まで固められたら共通テストや中堅レベルの大学(偏差値50~55程度)の問題を解くために必要とされる基礎力が身につく

この参考書に載っている内容が頭に入れば、化学に対する苦手意識はなくなり、自力で演習系の問題集を進められる力が身につきます。

別冊問題集まで含めて十分に演習ができれば、この1冊で共通テストや中堅レベルの大学まで対応できる土台ができあがります。

ただし、講義系の参考書ゆえに問題数があまり多くないため、最低でも演習系の参考書を1冊くらいはやっておきたいところです。

この参考書の効果的な勉強法

まずは左ページの講義を読んで内容を理解した後、右ページのイラスト図解を読んで理解を深める。

左右の見開き1ページ分の内容を読み終えたら、字は汚くても構わないので理解した内容の要点をルーズリーフなどにまとめながら、誰かに教えるように口頭で説明(脳内でも可)する。

勉強ステップ1が終わったら次のページへ移動して同様のやり方で学習し、そのChapterの終わりまで同様に進める。

Chapterの終わりまで進められたら、「宇宙一キビシイチェック」の項目にチェックを入れていき、理解していない内容があれば、該当箇所をもう一度読み直す。

読み直したら、理解した内容の要点をルーズリーフなどにまとめながら、誰かに教えるように口頭で説明(脳内でも可)する。

勉強ステップ1〜2の手順にて一つのChapterが終わったら、別冊問題集を開いて該当のChapterの問題を解いてみる。

自力で解けなかった問題は、該当の箇所を読み直して理解し直し、再度問題に戻って解けるまで解き直す。

このとき、該当の箇所を読み直してもまだ問題の解答がわからなかったら、その問題は一旦飛ばす。

別冊問題集の問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、該当Chapterを読み直して理解した内容の要点をルーズリーフなどにまとめ、再度自力で解けるまで繰り返す。

もし3周目で解説がわからない問題があった場合は、調べた上でじっくり考え、わからないをその場で解消する。

別冊問題集のうち、OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、該当Chapterを読み直して理解した内容の要点をルーズリーフなどにまとめ、再度自力で解けるまで繰り返す。

別冊問題集のうち、OKマークあるいは⚪︎マークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、該当Chapterを読み直して理解した内容の要点をルーズリーフなどにまとめ、再度自力で解けるまで繰り返す。

すべての問題に⚪︎マークがついたら参考書は完成とし、今後はわからない問題に直面したときに振り返る辞書として使う。

偏差値50〜58におすすめの参考書

✔︎ 頻出の基礎問題が網羅されている

✔︎ シンプルな構成のため進めやすい

✔︎ 問題数が適量のため反復しやすい

頻出の問題をかき集めており、教科書傍用の問題集と比べて問題数が適量なので、時間がない中でも基礎の反復演習がしやすい点が強みの一冊です。

宇宙一わかりやすい化学で全体の土台ができあがったら、次はこちらの参考書で基礎問題の反復演習をしてみましょう。

この参考書で到達できるレベル

到達レベル

理解した上で解けるようになれば共通テストで高得点を狙えるだけでなく準難関大学レベルまで対応できるようになる

化学を共通テストでしか使わない場合や、中堅大学を志望する場合は、参考書演習は基礎問題精講までで構いません。

この参考書の内容が理解した上で身につけば、十分に合格ボーダーを狙える力が身につきます。あとは早めに過去問対策に入り、過去問演習と参考書の振り返りを行なうとよいでしょう。

もしこの参考書の解答を読んでもあまり理解ができない場合は、もう一度宇宙一わかりやすい化学の該当単元を読み返してみてください。

この参考書の効果的な勉強法

前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。

もし解説がわからない問題があった場合は、その日の勉強が終わった後に調べて、次に解説を見たときでも理解できるよう、補足事項を解説横にメモする。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

すべての問題にOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついたら参考書は完成とし、今後は模試や過去問対策で失点が大きかった単元のみ定期的に復習する。

受験対策していますか?

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

偏差値58〜65におすすめの参考書

✔︎ 標準から応用の頻出問題を網羅

✔︎ 基礎力がない逆効果になりうる

重要問題集は、多くの難関大志望の受験生が使う有名な参考書です。そのため、この参考書から手をつけ始める人もいますが、内容は中級レベル以上向けです。

また、解答がそれほど丁寧ではないため、基礎が身についてない人が独学で進めるには、少し苦労をするでしょう。

ただ、基礎が身についた段階で取り組むには効果的な参考書ですので、基礎問題精講が固まった段階で移るとよいです。

この参考書で到達できるレベル

到達レベル

理解した上で解けるようになれば準難関大学から旧帝大レベルまで対応できるようになる

もしも中堅大学を志望しており、重要問題集を使う場合は、A問題のうち7割以上を解ける状態にしておくとよいでしょう。

準難関大学を志望する場合は、A問題のすべてと、B問題の必・準のうち8割以上を解ける状態にしておくようにしましょう。

旧帝大を志望する場合は、A問題のすべてと、全B問題のうち7.5割以上を解ける状態にすることが目標となります。

この参考書の効果的な勉強法

この参考書を演習するときの進め方がわからない場合は、以下の学習順を参考にしてみてください。

| 理論 | 無機 | 有機 | 高分子 | |

|---|---|---|---|---|

| A必 | 順番1 | 順番3 | 順番5 | 順番7 |

| A準必 | 順番2 | 順番4 | 順番6 | 順番8 |

| A残り | 順番9 | 順番10 | 順番11 | 順番12 |

| B必準 | 順番13 | 順番14 | 順番15 | 順番16 |

| B残り | 順番17 | 順番18 | 順番19 | 順番20 |

重要問題集には、基礎から標準レベルのA問題と、応用レベルのB問題があり、さらに問題ごとに「必須問題」「準必須問題」「これら以外」に分かれています。

B問題は難関大学を志望する受験生向けですので、それ以外の受験生はA問題を中心に進めるとよいでしょう。時間がない人はA問題の必・準必のみでも構いません。

前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。

もし解説がわからない問題があった場合は、その日の勉強が終わった後に調べて、次に解説を見たときでも理解できるよう、補足事項を解説横にメモする。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

すべての問題にOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついたら参考書は完成とし、今後は模試や過去問対策で失点が大きかった単元のみ定期的に復習する。

偏差値60〜70におすすめの参考書

✔︎ 基礎から応用まで受験化学を網羅

✔︎ 説明や解説が非常に詳しく丁寧

✔︎ 主に辞書的な使い方をする参考書

この参考書は、内容を隅々まで読んだり、掲載されている問題を解いたりする参考書ではありません。

基礎的な内容から応用の内容まで、受験化学のすべてを網羅している、いわゆる辞書的な参考書になります。わからない箇所が出てきたら調べるという使い方がおすすめです。

かなり詳しく説明が書かれた参考書ですが、内容を理解するためにはそれなりに化学の知識が必要なので、基礎問題精講をクリアした後に手に入れるとよいでしょう。

ちなみに、この参考書は大学に入った後でもしばらく使える参考書ですので、1冊持っておくと便利です。

この参考書の対象

準難関大〜東大・京大・医学部を目指す受験生まで、幅広い難関志望層におすすめ

偏差値62〜70におすすめの参考書

✔︎ 標準から超応用レベルを網羅

✔︎ 演習系にめずらしく解説が詳しい

✔︎ 有機化学の問題が非常に豊富

先ほど紹介した「新研究」の著者が出している応用の問題集です。かなり難易度が高いため、この参考書が必要な受験生は限られています。

また、有機化学の難問が豊富に掲載されているため、二次試験で有機分野がよく出る場合には、非常におすすめの一冊です。

この参考書の対象

難関医学部・東大・京大・東科大(旧 東工大)・阪大・早慶(先進理工)を志望する受験生におすすめ

この参考書で到達できるレベル

掲載されている問題の難易度には、以下のような特徴があります。

| ★1の問題 | 国公立大学Lv |

| ★2の問題 | 準難関〜旧帝大Lv |

| ★3の問題 | 東大 京大 東科大Lv |

★1〜★2は重要問題集と被る問題もあるので、重要問題集をB問題まで演習した人は飛ばしても構いません。重要問題集を飛ばして新演習に移った人は、★1から順に学習を進めてください。

到達レベル

★1〜★3までのすべての問題のうち65%以上は解ける状態を目指す

この参考書の効果的な勉強法

この参考書は、応用力を身につける最終段階です。ですので、1問1問に時間をかけて、途中過程まで紙に記述しながら解き進めましょう。

前から順に問題を解き進めていき、根拠まで含めて自力で正解した問題にはOKマークをつける。

根拠が曖昧だった問題や間違えてしまった問題は、解説を読んでわかったことを解答横に直接メモし、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こつける。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークがついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

根拠が曖昧だった問題や、間違えてしまった問題は解説を読む。そして、理解した内容を誰かに教えるように口頭で説明し(脳内でも可)、再度自力で解けるまで繰り返す。

OKマークあるいは⚪︎マークが2こついていない問題のみを解き進め、根拠まで含めて自力で正解した問題には⚪︎マークを1こ書き足す。

4周目の終了時点でOKマーク、あるいは⚪︎マークが2こついていない問題には付箋を貼り、受験までの残り時間で優先度の高い単元から順に克服していく。

共テ化学で点がとれない原因

参考書演習を重ねているのに、共通テスト化学で点数が伸びない場合、以下2つの可能性が考えられます。

✔︎ 理解できておらず暗記になっている

✔︎ 触れたパターン量が少ない(特に無機)

この2つを同時に解決するためには、模試やテストの活用が欠かせません。これらは等身大の自分を写してくれる鏡ですので、おろそかにしていると、いつまで経っても弱点が克服できず、同じような失点を繰り返します。

面倒くさい作業ですが、今の悩みを解決できる非常に効果的な学習法なので、ぜひ取り入れてみてください。

模試やテストの復習方法は以下の4ステップがおすすめ!

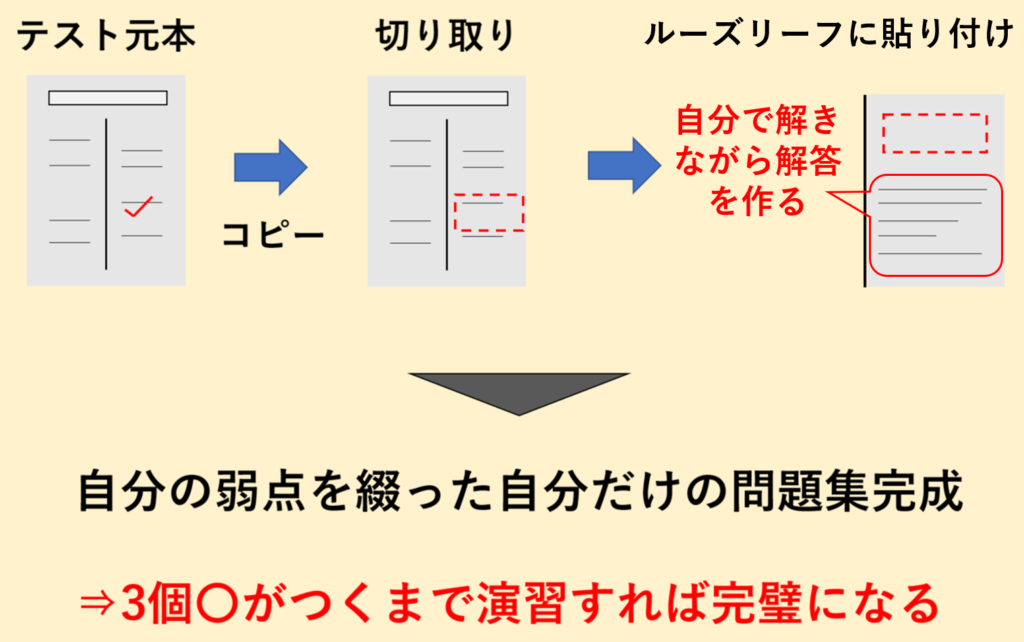

受け終わった模試やテストの問題用紙を印刷しましょう。

失点した箇所の問題文を切りとり、苦手克服用として専用のノートに貼りましょう。ただし、失点要因が単純なケアレスミスだった場合は、貼らなくて構いません。この場合は、その場で解き直し、自力で正解できるようにしましょう。

失点した箇所の解説を読んで理解ができたら、その理解したことをもとにして、自力で解答を作成しましょう。答えまで至る過程に加え、時間が経った後に見返してもピンとくるように、自分用のわかりやすいメモなどを加えながら作り込むとベストです。

単元❶〜❸までの一連の流れができたら、自分専用の苦手克服に使える参考書のできあがりです。定期的に復習して解けるようにすれば、苦手とする範囲が徐々になくなっていくため、成績が安定するようになります。

以上の流れが、化学を不得意から得意に変えるための、一連の学習ステップになります。化学は努力で克服できる教科ですので、ぜひ諦めずに実践して、化学を得点源に変えましょう。

今の合格可能性を診断

「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?

ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…

現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。

そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。

今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。

目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。

今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。

基礎の徹底が超重要!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。