【理系決定版】模試の正しい復習方法|解き直しだけでは無意味

模試を受け終わったけど、復習ってどうやってやれば効果的なのかな…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

とりあえず解き直ししてるけど、模試の復習ってこれでいいのかな…

模試の復習が大切って言われるけど、何をすればいいか分からない…

よく耳にするように、受験勉強において模試の解き直しは必須です。しかし、解き直しだけで終わってしまっては、模試の復習効果はほとんどありません。

せっかく時間を割いて模試を直しても、成果につながらなければ非常にもったいないことです。正しい復習ステップを踏み、弱点を着実に克服していきましょう。

✔︎ 模試の復習で得られる効果

✔︎ 模試における正しい復習方法

✔︎ 各教科の具体的な復習方法

不安を放置したらダメ!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

模試の復習がもたらす効果

正直なところ、模試の復習ってめんどくさくて、やる気が起きない

模試の用紙と回答を毎回とっておいたり、模試が終わるたびに復習したりとなると、面倒くさいと感じるでしょう。

筆者も受験生の頃、模試の復習に面倒を感じ、やらずに放置をしていた時期が長く続きました。

参考書を反復して定着させたら、わざわざ模試の復習をしなくてもいいはず

筆者もかつては、模試の復習よりも「先に進むこと」だけを考えて勉強時間を重ねていた時期がありました。しかし、参考書を進めても進めても、成績は一向に上がりません。

そうです、身についたつもり、わかったつもりで学習を進めていたため、自分でも気づかない弱点と向き合う時間が取れていなかったのです。

失敗して痛感した模試の大切さ

これこそが、成績の伸び悩みの原因でした。その事実に気づいたのは、現役時の不合格という失敗を経験してからでした。

浪人の一年間は、徹底的に模試の復習に取り組みました。

大切さをどこかで感じながらも避けてきた頃とは一変し、模試の復習をしっかりと行ない始めた途端、成績は嘘のように伸びていきました。

模試は、等身大の自分を映す鏡であり、自分でも気づかない弱点を教えてくれる通信簿です。

弱点の克服と基礎の徹底こそが、あれほど参考書演習だけでは上がらなかった成績を押し上げてくれたのです。

模試は解き直しだけでは不十分

✔︎ 直しだけでは知識が定着しない

✔︎ 直しの問題だけでは量が少ない

先生から「模試の解き直しをしなさい」と言われて、思い浮かべるのは、受けた模試を一度だけ解き直すことではないでしょうか。

その際、多くの人が解き直しに期待する効果は、おそらく「間違えた問題の克服」や「苦手な傾向の把握」でしょう。

しかし、一度きりの模試の解き直しで、これらを実現するのはほとんど不可能に近いのです。

❶ 直しだけでは知識が定着しない

NGポイント

受けた模試の解き直しが、一度きりの作業で終わってしまいがち

かつての筆者もそうでしたが、模試の直しというと、多くの受験生は一度直しただけで満足して終えてしまいます。

これでは、せっかく克服すべき弱点がわかっても定着せず、次の模試で同じ失敗を繰り返してしまいます。

模試の直しを毎回しているのに成績が伸びないという受験生は、このケースに該当することが多いです。

ただし、この場合は、自分で解き直しの回数や反復の頻度を調整するだけで改善できます。

❷ 直しの問題だけでは量が少ない

NGポイント

模試の解き直しだけでは、自分の苦手とする知識の傾向が把握できない

❶のように間違えた問題の定着であれば、自分の反復回数を調整することで解決できますが、❷は「苦手の傾向を洗い出す」ことが目的のため、1回分の解き直しだけでは不十分です。

これを実現するには、複数の模試結果をもとに苦手の傾向を分析する必要があります。つまり、1つの模試だけを見つめ続けていてはもったいないということです。

また似たような問題で間違えた、また同じようなミスの仕方をした

すでに経験があるかもしれませんが、模試での失点には、その人特有の傾向があります。何気なく流してしまいがちですが、その失点には本人が苦手とする原因が詰まっています。

これを正確に把握するには、毎回の模試の失点理由まで分析して記録しておく必要があります。つまり、模試はピンポイントの復習にも使える一方で、時系列で振り返ることで苦手の傾向を知る手がかりにもなるのです。

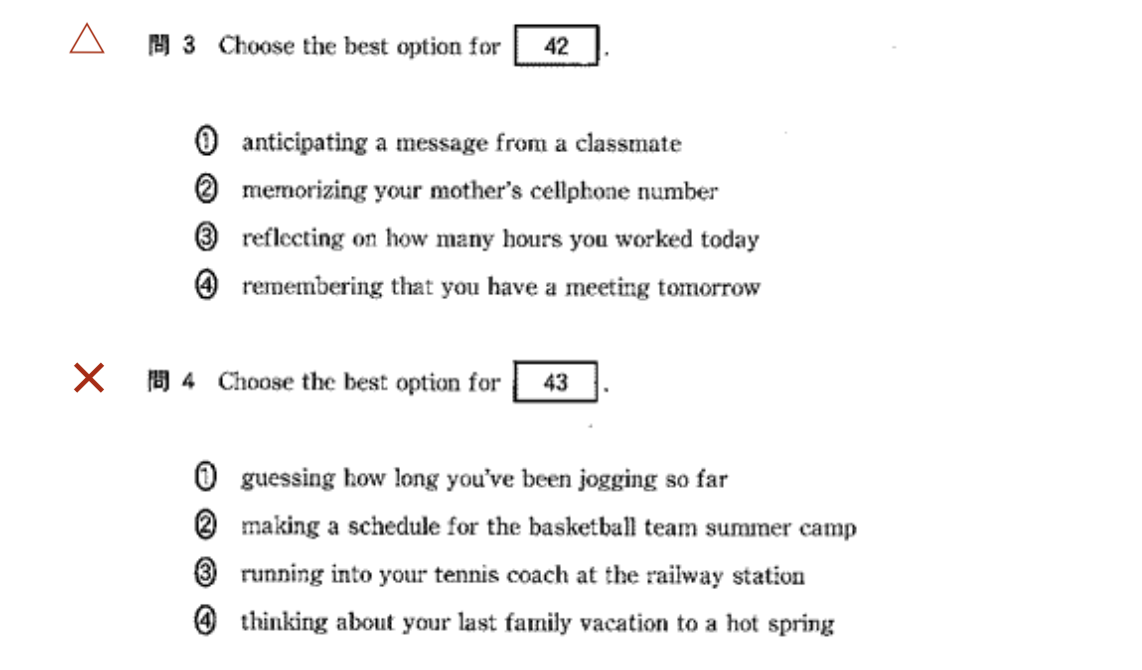

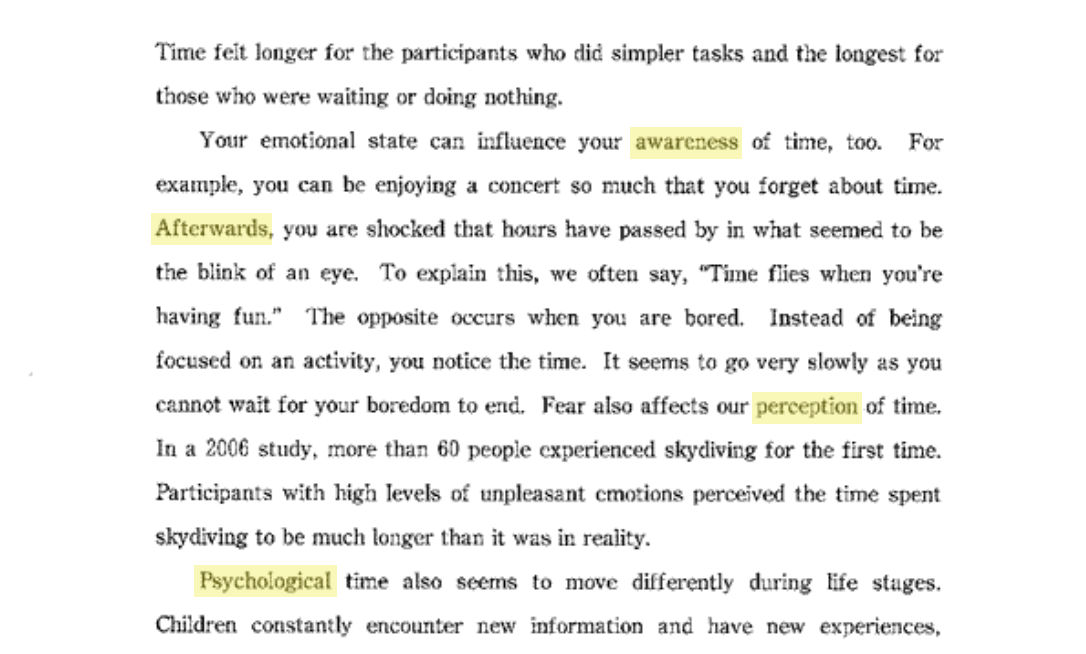

模試における英語の復習方法

模試の英語はこのような流れで復習してみましょう!

試験中は解けなかった問題にを、自信がない問題にをつけて印をしておきましょう。

模試を受け終えたら、その日のうち、または数日以内に、時間制限を設けずに本文を読み、模試中につけたマークとマークの設問を自力で解き直しましょう。このとき、本文中の知らない単語や熟語があれば(注釈があるものは除く)には、後で確認できるようマーカーで印を付けておきます。

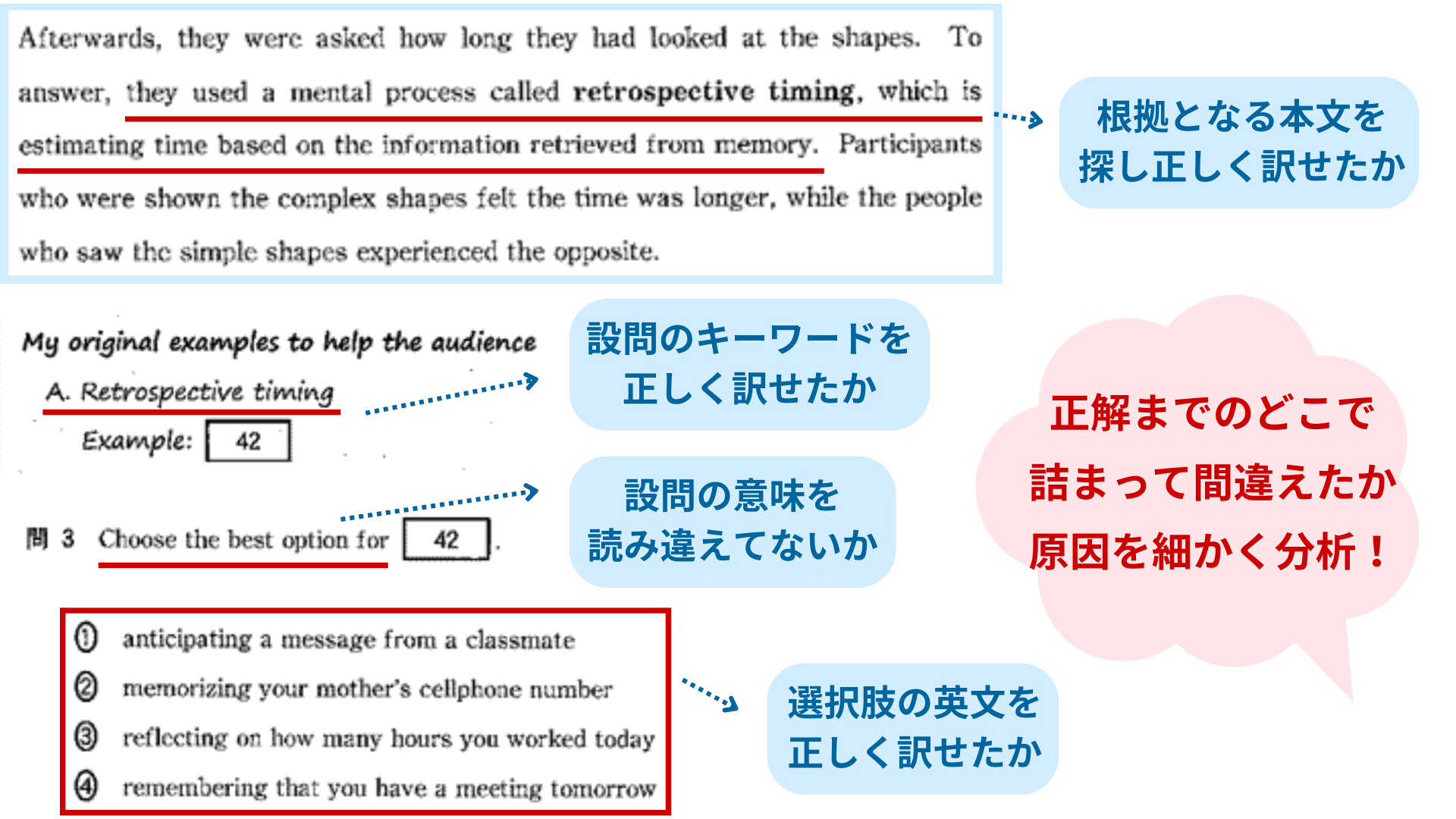

解き直しが終わったら、解答と解説を確認しましょう。根拠も含めて正解できていた場合、模試中の失点原因は焦りによる読み込みの甘さやケアレスミス、速読力不足、解き方の時間配分などにあります。解けなかった場合は、解説を確認したうえで失点要因を分析しましょう。

| 失点要因 | 対策方法 |

|---|---|

| 単語・熟語力不足 | 単語熟語帳の復習 |

| 英文法の知識不足 | 文法参考書の復習 |

| 英構文の知識不足 | 英文解釈の見直し |

| 構文に気づけない | 読解演習を増やす |

| 文構造が解釈不能 | 英文解釈の見直し |

| 国語的な解釈違い | 国語の評論で練習 |

| 速読力が足りない | シャドーイング |

| 解く時間配分ミス | 配分を決めておく |

| 本文訳の記憶違い | 焦り読みを控える |

解き直しが終わったら、本文中でわからなかった単語や熟語(マーカーで印を付けたもの)を確認し、手持ちの単語・熟語帳に載っているかチェックしましょう。載っていた場合は付箋を貼ってマーキングし、載っていなかった場合は単語カードやスマホのアプリに入力して、いつでも復習できるようにストックしておきます。

わからない単語や熟語は確認しながら、本文を精読して正しく読める文と読めない文に振り分けましょう。読めなかった文は解説の全文訳を参照し、どのような文法や構文で訳すべきかを確認しながら、SVなどを振って丁寧に英文解釈します。精読が終わったら、何度か音読して定着を図りましょう。

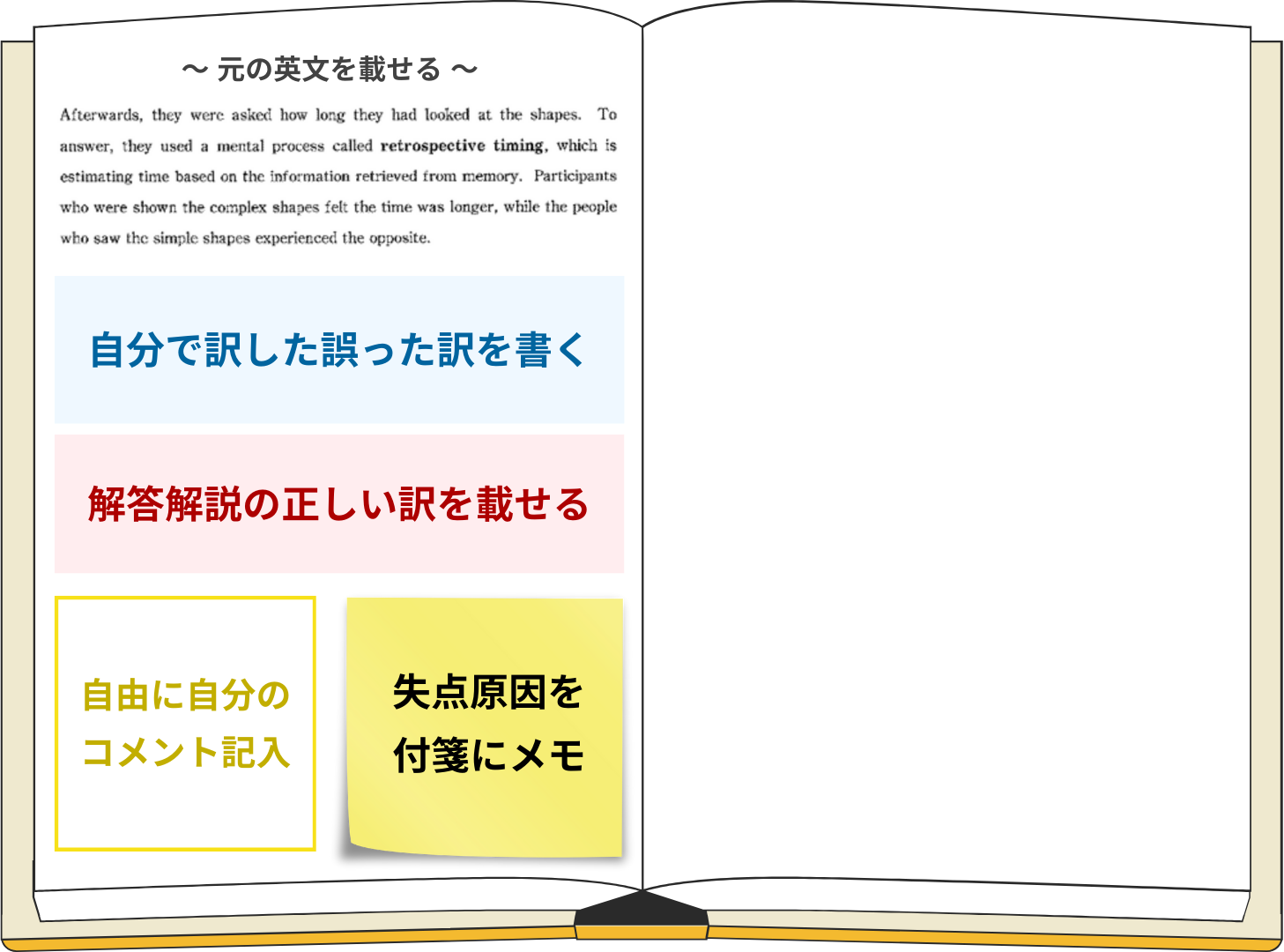

失点原因が内容に関する国語的な解釈の違いであれば、根拠に基づいた選択肢の選び方に慣れる必要があります。その場合は、設問に関する本文中の英文と設問を切り取って(切り取りたくない場合はコピーして)苦手ノートに貼りましょう。

一方、英文自体が読めなかったことが原因であれば、精読できなかった箇所の英文を切り取って苦手ノートに貼ります。その際、自分の誤った訳と解説の正しい訳を両方載せておくと、後で見返したときに理解しやすくなります。

さらに、なぜ失点したのかという原因を付箋にメモして、解答の下などに貼っておくと効果的です。

定期的に苦手ノートを復習し、掲載されている問題に⚪︎が2つ付くまで繰り返しましょう。模試の解き直しをした日から7日後、14日後、1ヶ月後という間隔での復習がおすすめです。

2〜3ヶ月に一度、付箋に記録した失点要因のメモを見返し、自分の苦手の傾向を把握しましょう。そこから苦手な単元やパターンを洗い出せたら、手持ちの参考書で該当単元を復習し、知識を定着させてください。

受験対策していますか?

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

模試における数学の復習方法

模試の数学はこのような流れで復習してみましょう!

試験中は解けなかった問題にを、自信がない問題にをつけて印をしておきましょう。

模試を受け終えたら、その日のうち、または数日以内に、時間制限を設けず模試中につけたマークとマークの設問を自力で解き直しましょう。

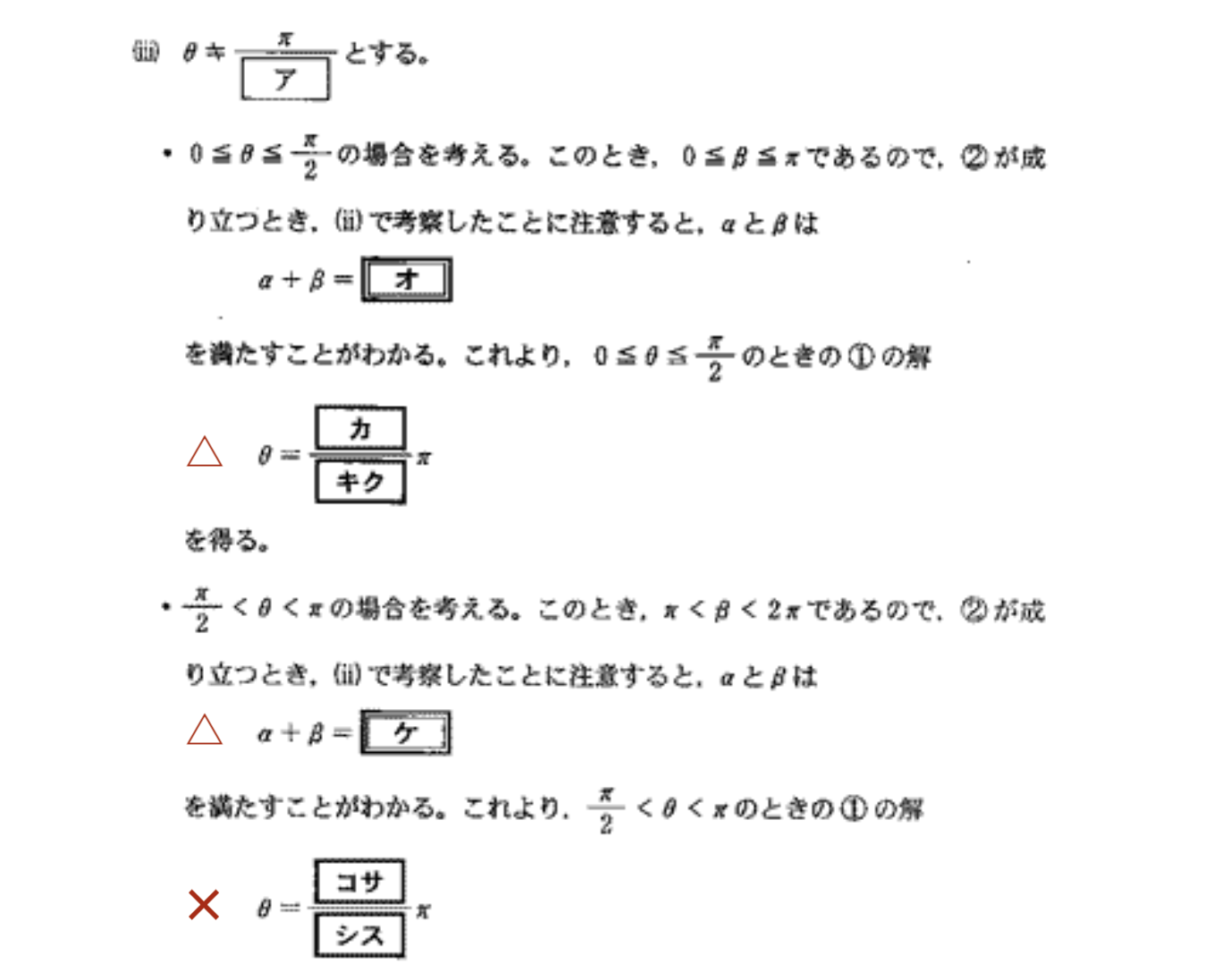

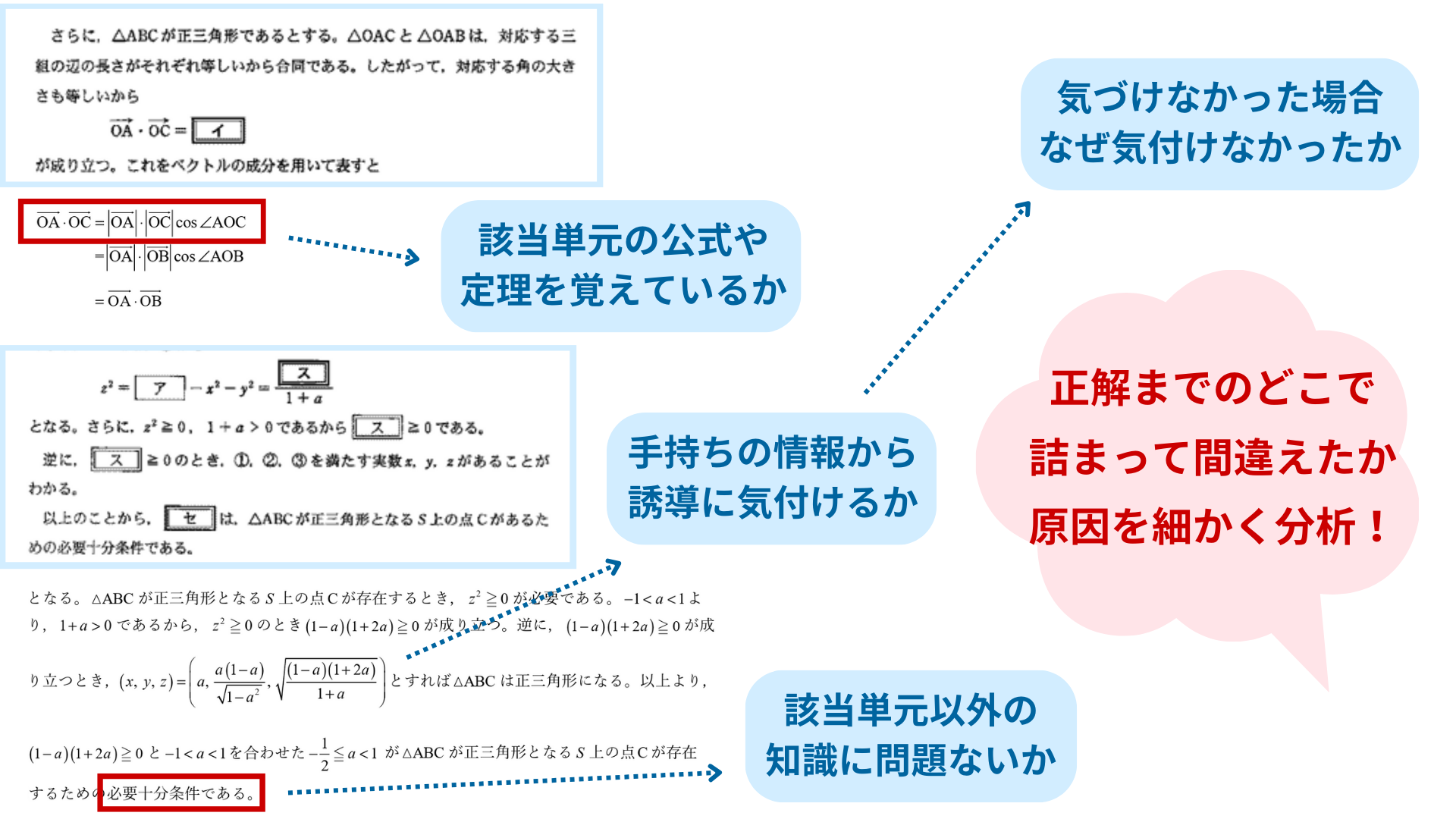

解き直しが終わったら、解答と解説を確認しましょう。根拠も含めて正解できていた場合、模試中の失点原因は焦りによる発想力の低下やケアレスミス、計算力不足、解き方の時間配分などにあります。解けなかった場合は、解説を確認したうえで失点要因を分析しましょう。

| 失点要因 | 対策方法 |

|---|---|

| 公式や定理が曖昧 | 単元の説明見直し |

| 解法自体知らない | 単元の例題を復習 |

| 意図が読み取れない | 単元の類題を演習 |

| 誘導がわからない | 別解や定義の確認 |

| 解法に気づかない | 方針を立てる練習 |

| 場合分けが不正確 | 分け方の根拠復習 |

| 解く時間配分ミス | 配分を決めておく |

| 勘違いや計算ミス | 焦り解きを控える |

計算スピードを上げたい場合

上表の失点要因に当てはまらず、そもそもの計算スピードや正確さを底上げしたい場合には、以下の参考書での演習がおすすめです。

ただし注意点として、この参考書は「ひと通り全単元の基本的な解法が頭に入っている人が、計算過程を省略するための手法を身につける」ことを目的としています。

まだ基本的な網羅系参考書の内容が十分に定着していない場合は、まずそちらの学習を優先してください。

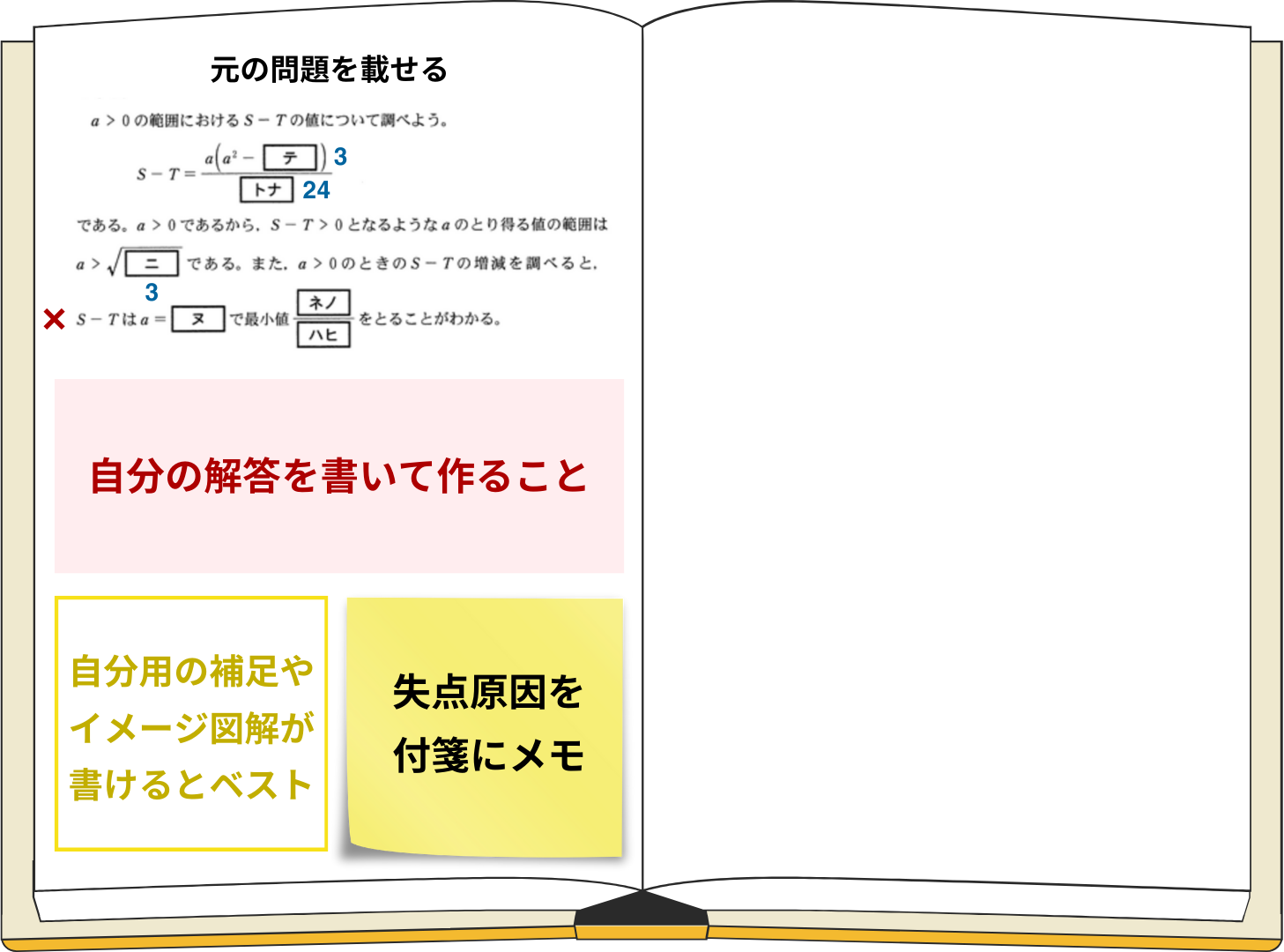

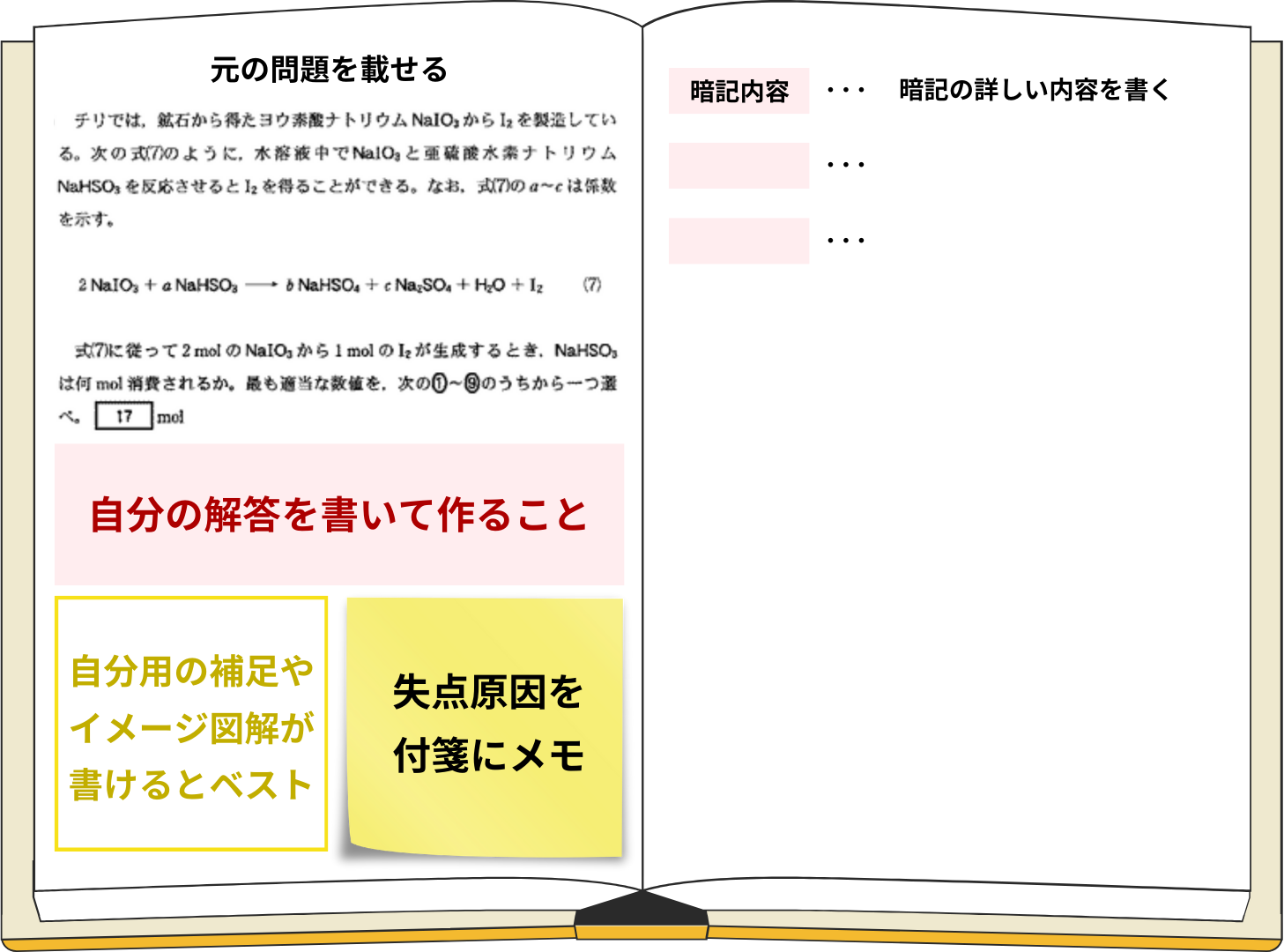

失点原因が単純な数字の見間違いや軽度な計算ミス以外の場合は、問題文や誘導過程を切り取って(切り取りたくない場合はコピーして)苦手ノートに貼りましょう。

その際、誤答した小問に至るまでの小問を正解していた場合は、その部分の解答は埋めたまま貼って構いません。

さらに、必ず自分で解答を書き込みましょう。解き直して解けるようになった後であれば、解答に加えて、自分用のわかりやすいメモや図解なども追記できるはずです。

また、なぜ失点したのか、できなかった原因を付箋などに書いて解答の横に貼っておくと、自分の苦手要因を記録できるのでおすすめです。

定期的に苦手ノートを復習し、掲載されている問題に⚪︎が2つ付くまで繰り返しましょう。模試の解き直しをした日から3日後、7日後、14日後、1ヶ月後という間隔での復習がおすすめです。

2〜3ヶ月に一度、付箋に記録した失点要因のメモを見返し、自分の苦手の傾向を把握しましょう。そこから苦手な単元やパターンを洗い出せたら、手持ちの参考書で該当単元を復習し、知識を定着させてください。

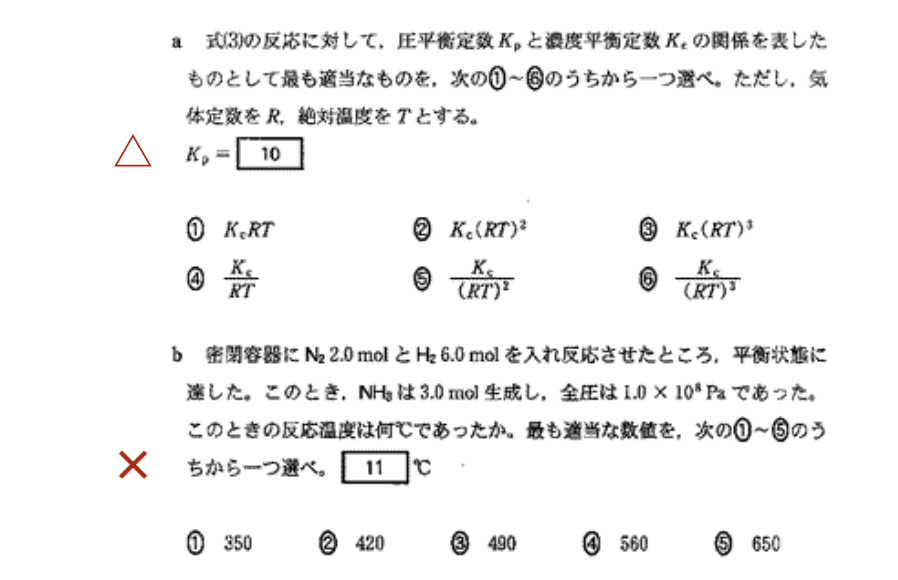

模試における理科の復習方法

模試の理科はこのような流れで復習してみましょう!

試験中は解けなかった問題にを、自信がない問題にをつけて印をしておきましょう。

模試を受け終えたら、その日のうち、または数日以内に、時間制限を設けず模試中につけたマークとマークの設問を自力で解き直しましょう。

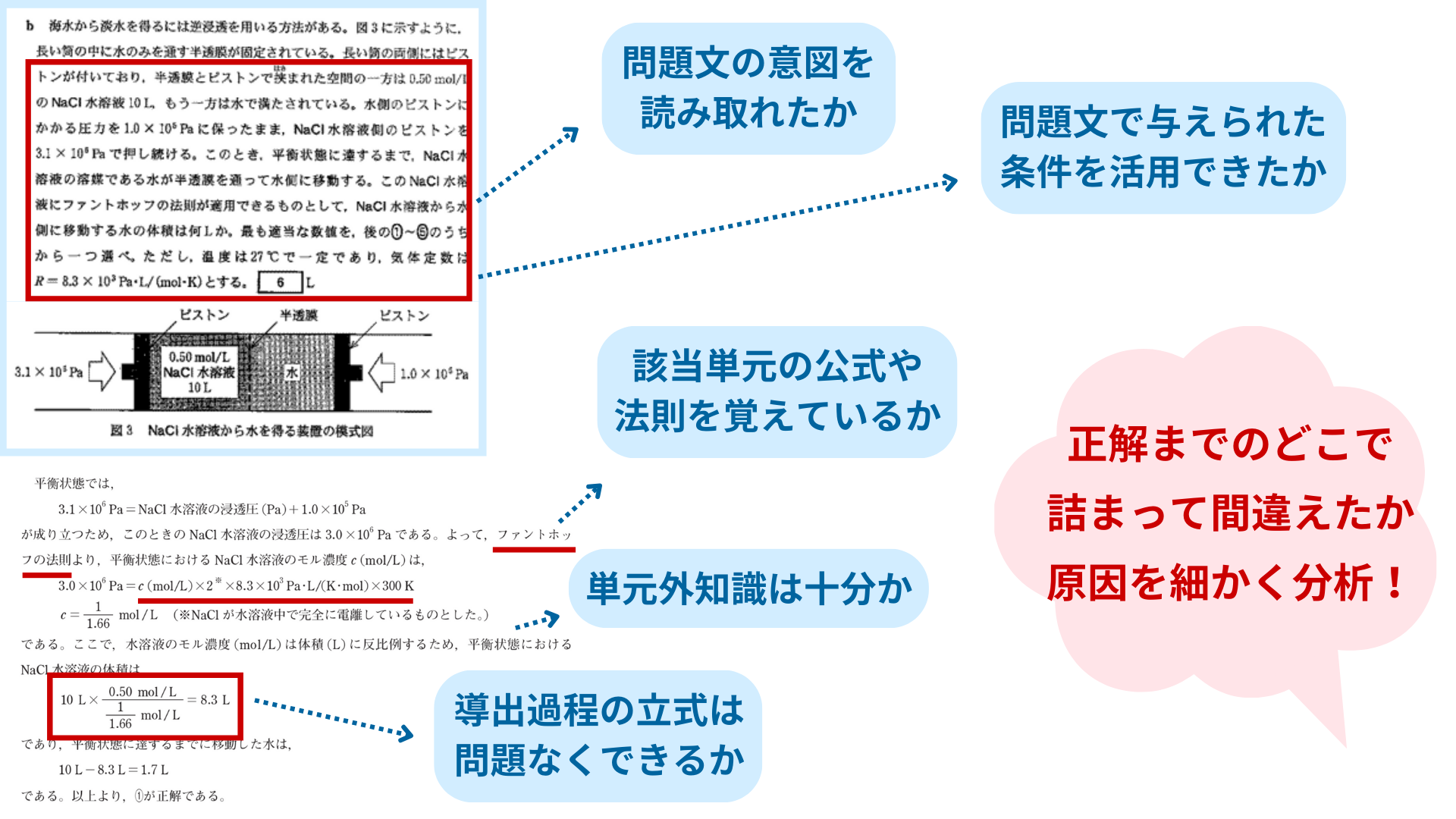

解き直しが終わったら、解答と解説を確認しましょう。根拠も含めて正解できていた場合、模試中の失点原因は焦りによる条件の読み違いやケアレスミス、解き方の時間配分などにあります。解けなかった場合は、解説を確認したうえで失点要因を分析しましょう。

| 失点要因 | 対策方法 |

|---|---|

| 公式や定理が曖昧 | 単元の説明見直し |

| 細かな知識が曖昧 | 該当の知識を暗記 |

| 解法自体知らない | 単元の例題を復習 |

| 意図が読み取れない | 単元の類題を演習 |

| 解く時間配分ミス | 配分を決めておく |

| 勘違いや計算ミス | 焦り解きを控える |

失点原因が単純な問題文の見間違いや軽度な計算ミス以外の場合は、問題文や誘導過程を切り取って(切り取りたくない場合はコピーして)苦手ノートに貼りましょう。その際、誤答した小問に至るまでの小問を正解していた場合は、その部分の解答は埋めたまま貼って構いません。

化学・生物、地学における暗記内容の場合は、覚えたい内容をノートの右ページにまとめて書いておくと、反復して覚えやすくなります。

また、解答を作るときは必ず自分の手で書き込みましょう。解説を理解した後であれば、解答に加えて、自分用のわかりやすいメモや図解などを追記できるはずです。

さらに、なぜ失点したのか、できなかった原因を付箋などにメモして解答の横に貼っておくと、自分の苦手要因を記録できるのでおすすめです。

定期的に苦手ノートを復習し、掲載されている問題に⚪︎が2つ付くまで繰り返しましょう。模試の解き直しをした日から3日後、7日後、14日後、1ヶ月後という間隔での復習がおすすめです。

2〜3ヶ月に一度、付箋に記録した失点要因のメモを見返し、自分の苦手の傾向を把握しましょう。そこから苦手な単元やパターンを洗い出せたら、手持ちの参考書で該当単元を復習し、知識を定着させてください。

模試の復習は面倒くさい作業ですが、長い目で見ると最も時間効率のいい勉強法なので、ぜひ時間をかけて試してみてください。

今の合格可能性を診断

「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?

ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…

現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。

そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。

今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。

目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。

今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。

基礎の徹底が超重要!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。