理系なのに数学が苦手?得意な人との決定的な勉強法の違い

理系なのに数学ができない、このままじゃ志望大学に受からない…”そんなお悩みをお持ちではありませんか?

理系なのに数学が本当に苦手で、勉強してもいつも模試の結果が悪くて…

数学が大の苦手な自分でも、努力さえすれば克服できる時は来るのかな…

理系に進んで理系の学部を志望しているのに、数学が苦手という受験生は少なくありません。しかし、理系の場合は共通テストを含め、二次試験でも数学が課せられることがほとんどです。

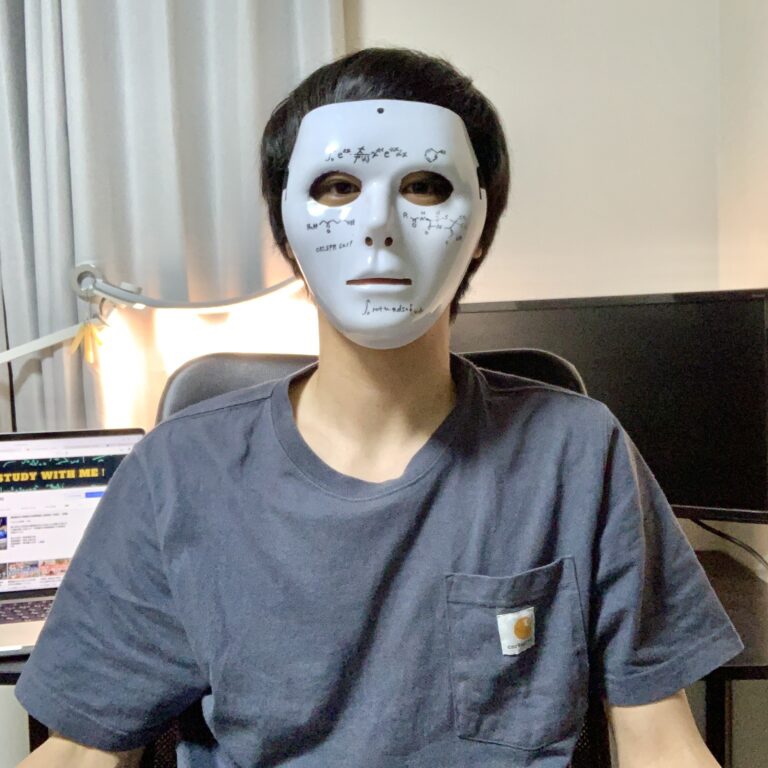

筆者もかつて、理系なのに数学の学力が文系選択者よりも低かった時、不安と同時に恥ずかしさを感じていました。

認めたくないけど、もしかして自分って数学のセンスがないのかな

自分が向いていないのではないかと、自分を責めたこともありました。

しかし、理解の速さに多少の差はあっても、受験数学はやるべきことをやれば、苦手な人でも難関大学の試験で得点できるほどに克服ができます。

✔︎ 数学が苦手なたった2つの原因

✔︎ 類題になると解けなくなる原因

✔︎ 苦手な数学が得意になる勉強法

不安を放置したらダメ!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

数学が苦手な人の原因は2つ

そもそも、数学が苦手な人は、なぜ数学が苦手なのでしょうか。

数学的センスが欠如しているから

柔軟に発想する力が劣っているから

いいえ、残念ながらどちらも不正解です。では逆に、数学が得意な人は、なぜ数学が得意なのでしょうか。

もともと理系の才能があったから

はじめから数学が大好きだったから

いいえ、これも必ずしもそうとは限りません。実は、数学が得意な人は、ただ数学の勉強方法を知っているだけなのです。

つまり、この違いを知れば、あなたも数学が得意な側に回ることができるというわけです。

数学が苦手な原因1つ目

無意識のうちに、数学を生まれつきのセンスが必要な教科だと思っている

数学が苦手な人に共通する原因の1つ目は、どこかで数学をセンスの教科だと思っていることです。しかし、実際には大学受験の数学はセンスの教科ではありません。

数学が苦手でも克服できる理由①

例えば、次の問題を解けと言われたら、どう感じるでしょうか。

実際に以下の問題を見て、自分なりに解いてみましょう

問題

x2 − 1 を因数分解しなさい

おそらく、ほとんど考えることなく (x − 1) (x + 1) と答えられるでしょう。なぜなら、それは皆さんが「二乗 − 二乗」の因数分解の解き方を知っているからです。

では、この因数分解が解けない人がいて、その人がこんなことを言い出したらどうでしょうか。

自分には数学のセンスがないから分からないわ。キミは解き方がすぐにひらめいていいよね。

もしあなたがこんなことを言われたら、どう思いますか。おそらく、ただ単純に解き方を知っているから瞬時に答えられただけだよと感じるはずです。

今は簡単だと思ったこの計算問題も、因数分解を習ったばかりでまだ理解が定着していない人から見れば「すごい」と思われるのです。

しかし、実際にはここに数学的なセンスは関係ありません。関係するのは、解き方を学んだかどうか、そしてその解き方を定着するまで反復したかどうか、これだけです。

今回の例は、高校生からすると簡単すぎてピンとこないかもしれません。

数学が苦手でも克服できる理由②

では、もう一つ例を出してみましょう。

実際に以下の問題を見て、自分なりに解いてみましょう

問題

方程式 x2 + (2 − a)x + 4 − 2a = 0 が −1<x<1 の範囲に少なくとも1つの実数解をもつような定数 a の範囲を求めよ

見た瞬間、手が止まった人も少なくないのではないでしょうか。それもそのはず、これは二次関数の単元における、いわゆる応用問題にあたるからです。

しかし、このような応用問題も、数学が得意な人からすると

y = x2 + 2x + 4 と y = a(x + 2) のように定数 a を分離して、これらが − 1<x<1 の範囲で共有点を1つあるいは2つ持つように(接点含む)aの範囲を求めてあげるとあっけなく解ける

このように、いとも簡単に解釈されます。

当然、ここにも数学的なセンスや、ハッとするようなひらめきはありません。単に、このような問題の解き方を知っていて、すぐ解けるように何度も反復練習しただけです。

このように、大学受験の数学は「解き方を知っているかどうか」で大きく点数が左右されます。そして、その「解き方を知っている」という状態は、参考書などで覚えるべき解法パターンをどれだけしっかり身につけたかによって決まります。

つまり、数学が苦手な人や基礎問題が解けない人というのは、単に覚えるべき基本的な解法パターンを覚えていない、それだけの話なのです。

数学が苦手な原因2つ目

はじめから深い理解をしなければならないと、自分を追い詰めてしまっている

先ほど、大学受験の数学は解法パターンを覚えているかどうかが重要と書きましたが、これは理解がまったく必要ないという意味ではありません。

二次試験に出るような難問を解けるようにしたり、初見の問題でも自力で完答できるようにするには、深い理解が欠かせません。

ただし、それはあくまで解法パターンを自在に使えるようになった後の話です。数学が苦手な今の段階でやるべきことは、その解法パターンを使えるようにすること。

つまり、参考書演習で何度も反復しながら、まずは解き方の型を覚える工程です。

数学が苦手な人向けの勉強法

数学が苦手な人の場合は、まず数IAから順に参考書で基礎を固めて行く必要があります。

どのように解けばよいか20秒以内に方針が立たない場合は、すぐに解答を見ましょう。

公式や定義がわからない場合は、単元はじめの説明を読み直します。解き方がわからない場合は、解説を読んで理解したら、理解した内容を含めて、その問題の解き方を誰かに教えるように、先生になりきって声に出して説明してみましょう。

その問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き、その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。

自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。

自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明を読んで覚え直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

単元はじめの説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

どのように解けばよいか1分以内に思い出せない場合は、すぐに解答を見ましょう。

自力で解き方を思い出し、解法の過程を最後まで書いて解けた場合は、問題文の上や横のスペースに○を1つ書き加えましょう。

自力で解けなかった場合、解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明を読んで覚え直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

単元はじめの説明を読んで覚え直したら、または問題の解説が説明できたら、解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解いてください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

自分が習得したい問題すべてに◯が3つ付けば、その参考書の解法パターンは頭に入っていることになります。ここまでの流れが完了すれば、次の参考書へと移りましょう。

受験対策していますか?

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。

数学嫌い向けの参考書①

数学は苦手だけれど、網羅系参考書で幅広く基礎を学びたいという場合は、チャート式の中でも初学者向けのレベルを揃えた「白チャート」がおすすめです。

注意点としては、網羅系参考書ということもあり、例題の分量が多いので、まずは★1〜★2まで身につける、その後★3〜★5を身につけるというように、段階を分けて学習をするとよいでしょう。

数学嫌い向けの参考書②

数学は苦手、かつ白チャートのような網羅系参考書を学ぶ時間がないという場合は、初学者向けのレベルのうち頻出度の高い問題を揃えた「入門問題精講」がおすすめです。

注意点ですが、紛らわしい解説の仕方をしている箇所もちらほら見られるため、数学が大の苦手という人は、質問ができる環境で取り組むとよいでしょう。

数学嫌い向けの参考書③

数学が大の苦手で大嫌い、もしくは従来の参考書は堅苦しくて頭に入ってこないという場合は、数学嫌い向けに語り口調で書かれた「初めから始める数学」がおすすめです。

ほかの初学者向けの参考書と同様に、取り組みやすい例題とわかりやすい解説が載っており、さらに単元はじめの解説が非常に丁寧に書かれています。

類題になると解けなくなる原因

ここまでは、まだ基本的な解き方を覚えていない人を対象にしてきました。しかし、数学に苦手意識のある理系高校生の中には、こんな人もいるのではないでしょうか。

例題は解けるけど、類題になったり少し問題文が変わったりすると、急に解けなくなるんだよね…

このケースは、偏差値でいうと50を超えたあたりで訪れます。

例題に載っているような基本パターンは身についているものの、経験値が少ないため、問われ方が変わったときに「これは身につけている知識と同じ解き方だ」と、なかなか気づけません。

解決するには、使っている参考書と同レベルの別の参考書や、参考書内の類題を中心に反復演習を行ないましょう。そうすることで、「この類題も、同じく例題Aの解法パターンに落とし込めるんだな」と気づけるようになります。

こうした経験を積み重ねていけば、解ける問題は着実に増えていきます。

類題を解けるようにする勉強法

解説を読めば、なんで解けなかったんだろうって、いつも感じるんだよな…

このようなケースに該当する場合は、以下の勉強法で数学の学習を進めてみてください。

どのように解けばよいか、まずはヒントなしで、自分だけの力で1分ほど考えてみましょう。

自力で解けた場合は、問題の横にOKマークを付けてください。解き方が思いつかなかった場合は、解き方の方針のヒントだけ確認して、再度1分ほど考えてみましょう。

❶〜❷の過程を経ても解けなかった場合は、解答と解説を確認して、解けなかった原因を特定してください。もし解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明や、以前まで使っていた基礎の参考書を見直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

❸が終わったら、解答と解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き直してください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

OKマークがついていない問題のみ解き進めます。問題を解く際は、どのように解けばよいか、まずはヒントなしで1分ほど考えてみましょう。

自力で解けた場合は、問題の横に⚪︎マークを付けてください。解き方が思いつかなかった場合は、解き方の方針のヒントだけ確認して、再度1分ほど考えてみましょう。

❶〜❷の過程を経ても解けなかった場合は、解答と解説を確認して、解けなかった原因を特定してください。もし解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明や、以前まで使っていた基礎の参考書を見直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

❸が終わったら、解答と解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き直してください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。

OKマーク、あるいは⚪︎マークがついていない問題のみ解き進めます。問題を解く際は、どのように解けばよいか、まずはヒントなしで1分ほど考えてみましょう。

自力で解けた場合は、問題の横に⚪︎マークを付け足してください。解き方が思いつかなかった場合は、解き方の方針のヒントだけ確認して、再度1分ほど考えてみましょう。

❶〜❷の過程を経ても解けなかった場合は、解答と解説を確認して、解けなかった原因を特定してください。もし解けなかった原因が「公式や定義を覚えていなかったから」であれば、単元はじめの説明や、以前まで使っていた基礎の参考書を見直しましょう。

解けなかった原因が「解く方針が思いつかなかったから」であれば、解説を読んで理解した後に、理解した内容を含めてその問題の解き方を誰かに教えるように、声に出して説明してみましょう。

❸が終わったら、解答と解説を隠して自力で解けるまで繰り返し書いて解き直してください。その問題の最初から最後まで自力で解けたら、そこで初めて次の問題に移るようにしましょう。学習対象の問題すべてにOKマーク、あるいは⚪︎マークがついたら、類題対策は完了です。

類題対策に使える参考書

類題や言い換えられた問題を解けるようにするための教材は、自分が使っていた参考書と同レベルのものであればなんでも構いません。

例えば、よく使われるのは、以下のような学校で配られる教科書傍用の問題集です。

代用できる参考書

ここでは一般的な傍用問題集としてクリアー数学を挙げていますが、通っている学校によって配られる問題集は異なると思うので、ご自身の学校で配られた問題集で構いません。

在学中の場合、定期テストの対策にもなるので、学校で配られた問題集を用いた確認作業は非常におすすめです。

数学が苦手と感じる人へ伝えたいこと

数学に対して苦手意識を持っているのは、過去に算数や数学で点数が悪かった記憶が強く残っていたり、授業で取り残された経験があったりと、何らかの嫌な思い出がきっかけではないでしょうか。

筆者も、中学校に上がると覚えなければならない公式や知識が増え、それをきっかけにサボってしまい、授業についていけなくなりました。

もはやどこからやり直せばいいのかすらわからない…

それから高校2年の冬まで、数学に対して苦手意識を持ったまま過ごしていましたが、覚悟を決めて初歩の初歩からやり直したところ、「数学が苦手」という認識はなくなりました。

最終的には、理工系の難関と言われる東工大(現 東京科学大学)に合格するまでに仕上げることができました。

今は苦手意識があるかもしれませんが、数学はやるべきことをやれば点数が上がる教科です。まずは「最初は覚えて使えるようにするだけで十分」という軽い気持ちからでよいので、基礎からやり直してみてください。

今の合格可能性を診断

「今の勉強量のままで、第一志望に受かるのかな」など、今のパフォーマンスに不安を抱えていませんか?

ざっくりでも現在の合格可能性を知ることができたら…

現状がわからない中で勉強するのは、大きな不安とストレスを伴うものです。

そんな日々を奮闘する受験生向けに、1分で診断ができる「合格可能性診断」「合格に必要な勉強時間診断」をご用意しました。

今の自分と志望大学はどの程度かけ離れているのか、どれくらい勉強しなければならないのか。

目安を知りたい方は、以下のボタンタップからお手軽に診断してみてください。

今回の内容が参考になったという方は、下記の公式LINE登録から受験特典を受けとって、さらなる学習の向上に活かしてください。

基礎の徹底が超重要!

「自分のペースで勉強を進めているけれど、今のままでは受かる気がしない…」というお悩みを抱えていませんか?

同級生は成績も上がってきているのに…

このような不安に駆られ、”勉強に集中ができなくなった、勉強習慣が崩れた”という人をたくさん見てきました。そんなお悩みを解消するために、大学受験を乗り越えるための7つの無料特典をご用意しました。

5年以上にもわたり1000人以上の受験生の悩みと向き合ってきた経験、さらには筆者自身の受験経験をもとにした、公式LINE限定の7大特典です。

気になる方は、以下から特典内容を確認のうえ、公式LINEをご登録ください。